特定非営利活動法人 おはなしころりん

地域のお母さんたちが趣味の延長で始めた読み聞かせグループ「おはなしころりん」。図書館で、学校で、公民館で、自分たちも楽しみながら絵本や紙芝居の世界を伝えてきた。ところが東日本大震災が日常を一変させたとき、彼女らの活動もガラリと形を変え大きく広がった。“おばちゃん”ならではのコミュニケーション力としなやかさ、たくましさで、住人と地域全体を元気づける活動を息長く展開している。

ヒ ト避難所で読み聞かせ

始まりは地域の母親グループ

本を通して子どもとつながる使命

大船渡の津波被害は甚大で、避難所には食べ物も寝る場所にも苦労する人があふれた。江刺さんは自宅がかろうじて浸水を免れ、連日炊き出し等を行っていたがある日「避難所でおはなしころりんが読み聞かせをしている」という噂を耳にする。「まさか、そんなはずはない」。よく聞けば遠方から支援に入った団体の活動を地元の人がおはなしころりんと勘違いしたのだ。しかしこの噂が江刺さんを動かした。避難所では、大人は日中泥かきに忙しいが子どもは手持ちぶさただという。「読み聞かせしてみようか」。被災から2週間後、絵本を手に避難所となっていた大船渡中学校の体育館を訪ねた。すると小学校での活動で顔なじみの子どもたちが「ころりんのおばちゃんだ!」と駆け寄ってきた。読み始めると、べったりくっついて離れない子、逆に「本なんか嫌いだ!」と暴れる子、遠くからじっと見つめる子…「震災前と全然様子が違い、とても不安定でした」と江刺さんは振り返る。「もとは読書推進のための活動でしたが、『本を通して子どもとつながり続ける』というもう一つの使命が課せられたと感じました」。

子育て団体訪問

子育て団体訪問

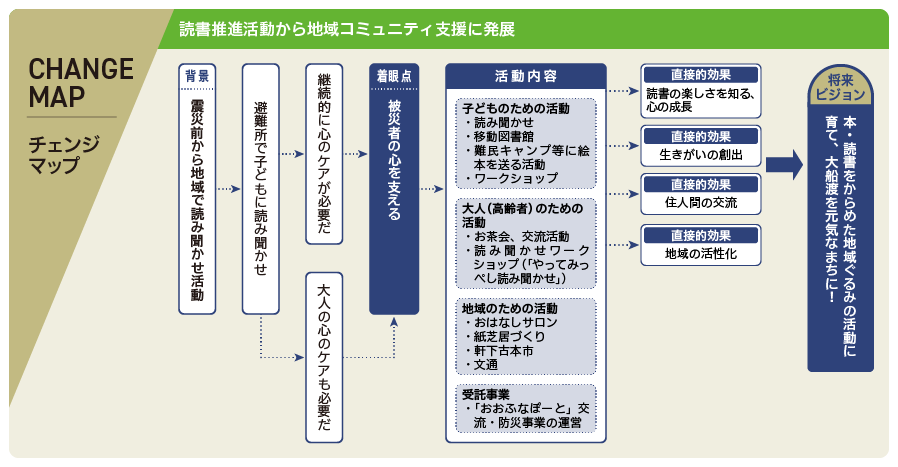

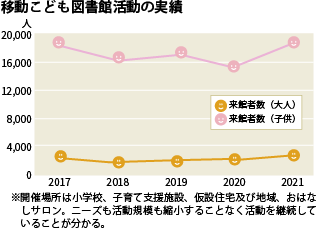

それ以降2カ月間、会員で手分けして13ヵ所の避難所で週1回の読み聞かせを行った。4月下旬に学校が再開すると子どもたちに落ち着きが戻ったが、周囲はまだ泥やがれきが多く道路も壊れたままだ。子どもたちを案じた江刺さんらは中古の軽トラックを購入、本を積んで地域や学校を回る「移動こども図書館」を始めた。本の寄付を募ると全国の個人や団体から1万冊もの新品が届いた。各種助成金を申請、獲得してスタッフを雇用し、事務所を借りた。「本には子どもを支える力があるから。私たちは普通のおばちゃんだけど、本を子どもに届けることならできるよね、って必死でした」。

着眼点被災者の心を支える

被災者が子どもに読み聞かせ

読み聞かせ講座

読み聞かせ講座

住まいを奪われコミュニティが切り刻まれた被災地で、大人たちもおはなしころりんを待っていた。仮設住宅の集会所でお茶会を開くと、初めは弱音や不安がぽろぽろとこぼれ、やがて不平不満が聞かれるようになった。「与えられる支援の大きさで幸せを測るような状態になっていた」と江刺さん。何か自ら考えて行動を起こすことが必要だ、そのために自分たちができることを考えるとやはり「本」だった。「やってみっぺし読み聞かせ」と銘打ち、高齢者を誘って読み聞かせを練習し、子どもたちを呼んできて絵本を読んでもらった。「子どもたちも喜んだけど、一番目を輝かせたのはそのおばあちゃんたちでした」と江刺さん。「もっと読みてぇ!って笑ってるの」。お茶会は仮設住宅から災害公営住宅へ移ってからも継続された。

誰かの役に立つ経験を

連携地域密着と行政との協働

地域からの高い信頼度

地域巡回

地域巡回

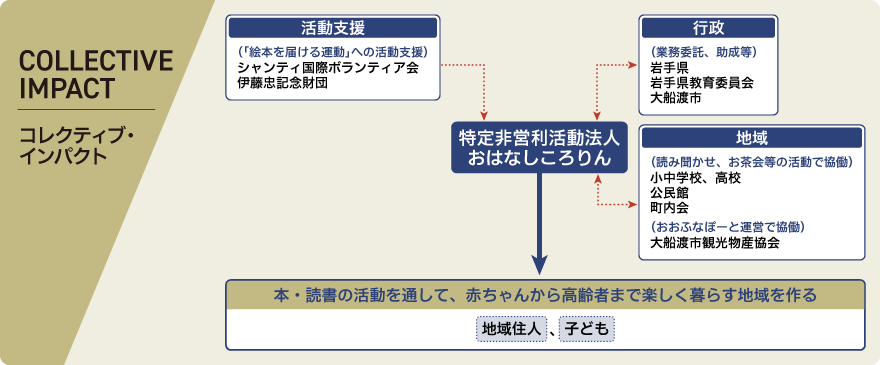

当初から地元の図書館や小中学校、高校、公民館などと活発に連携したのは、地域の母親グループが始めた活動ならではだ。震災直後の混乱期に多くの避難所で読み聞かせが喜んで受け入れられたこと、仮設住宅や災害公営住宅で盛んにお茶会が求められたことなどは、震災以前から活動が地域に深く浸透していたことを示す。子どもたちが東南アジアへ絵本を送る活動はシャンティ国際ボランティア会の協力によって実現し、賛同した伊藤忠記念財団が資金援助を申し出た。2011年に始めた移動こども図書館は2015~2020年度には岩手県教育委員会の委託事業として運営し、その後は岩手県や民間の助成金を受けながら続けている。

震災から年月が経ち復興支援のための助成金が減少すると、自力で運営資金を調達する必要がある。現在手掛ける収益事業は、大船渡市防災観光交流センター「おおふなぽーと」2階部分の運営・管理だ。2018年6月の新規オープン時に大船渡市観光物産協会と協働して事業を申請し受託。観光物産協会が指定管理者となり、おはなしころりんは協会から交流・防災事業を受託という形式を取る

住人の思いを吸い上げる

「地域密着」は一貫しておはなしころりんの活動の背骨だ。中でも毎年新作を制作する紙芝居は地域住人との共同作業。これまでは口伝や書物を頼りに民話を取り上げてきたが、2022年は地元に伝わる史実や言い伝えを募集することにした。きっかけは、前年に地域の小学校に伝わる実話を「紙芝居にしてほしい」と企画が持ち込まれたことだ。山から切り出した巨石を、地域の大人が一致団結して小学校の校門に据え付けた物語で、完成した紙芝居をもとに学校で調べ学習をしたり劇にして発表されたりと、子どもの学びにも一役買っている。「身近な物語だからこそ地域のコミュニティづくりにも役立つと思う」と江刺さん。

持続性強みは「生活者目線」

法人化し組織の体力をつける

おはなしころりん事務所

おはなしころりん事務所

震災当時は市民グループだったおはなしころりんだが、2016年にNPO化した。これに先立って3年間集中的にスタッフ研修を実施。簿記・会計を学んで資格を取得し、ミーティングを重ねて地域内での団体の役割や自分たちの持つ力の共通理解を深めた。法人格を取得したことによるメリットは、社会的信用度が高まったこと。外部組織との連携強化や団体同士の交流、助成金の申請などがよりスムーズになった。2022年度は、寄付者に税制優遇措置がある認定NPOへ移行手続きを進め、より寄付金を募りやすい環境づくりを目指す。会員は現在3種別を設定しており、合わせて120人余り。半数以上が地域外住人だが、江刺さんは「持続可能な活動のためにも地域をもっと巻き込みたい」とさらに地域住人の会員増を目標にする。

行政支援の届きにくいところへ

「子どもに本の楽しさを伝えよう」と始まった活動は、震災を経て「本」の枠を超え広がった。江刺さんらは目の前の子どもや生活者、悲しみや不安を抱えた人たちのニーズに応え、さらにニーズを先取りしながら次々と活動を展開した。避難所から仮設住宅へ活動場所を移し、さらに公営住宅建設のめどが立つと「そっちへも行くからね」と先に安心を提供した。小さな市民活動が成長し継続できた理由を「常に状況を観察して次に生まれる課題を想定し、事業のアイデアを生み出してこられた。それは私たち自身が生活者だから」と分析する。

引き続き学校での読み聞かせ、移動図書館、事務所隣のスペースで開く「おはなしサロン」の活動をベースに、今後は交流活動により注力する。課題は「家に閉じこもりがちな住人」をどう地域に巻き込むか。現在は主に「おおふなぽーと」で実施する交流活動を地区の公民館で開くようにし、誰でも足を運びやすくする計画だ。内容も今後はより幅広い興味関心に応える。「行政の手の届かないところこそ、NPOと“おばちゃん力”の出番」と力強く語った。