株式会社 キャッセン大船渡

大船渡市の賑わいの中心「キャッセン大船渡」。アースカラーを基調とした商業施設に地元の飲食店や商店が軒を連ね、まだ若い木々が広場を彩る。地元住民が普段の買い物に訪れ、週末にはイベント目当てに観光客も足を運ぶ。津波で被災した街の再生を目指し、「エリアマネジメント」の方式で整備された。運営を担うのは官民連携によって誕生したまちづくり会社・キャッセン大船渡だ。

ヒ トエリアマネジメント方式の復興

官民でまちづくり会社を設立

三陸国際芸術祭 2017

三陸国際芸術祭 2017

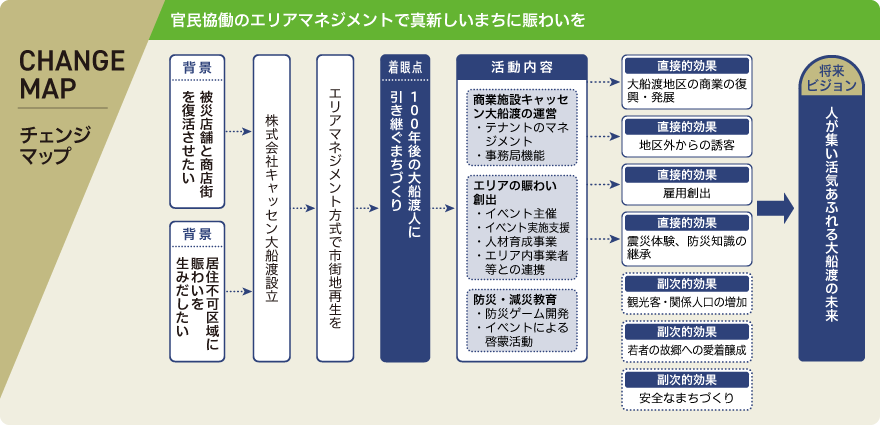

大船渡地区は大船渡市の水産業・商業の中心だ。リアス海岸特有の山が海にせり出すような地形で、勾配の強い海岸沿いに住宅や商店街、工場などが寄り添って建っていた。東日本大震災の津波は、地区の海側にあった商店街を丸ごと流し去った。市街地の再生にあたり、市は居住不可となった区域の約10.4haを商業・観光の拠点として整備することを決めた。

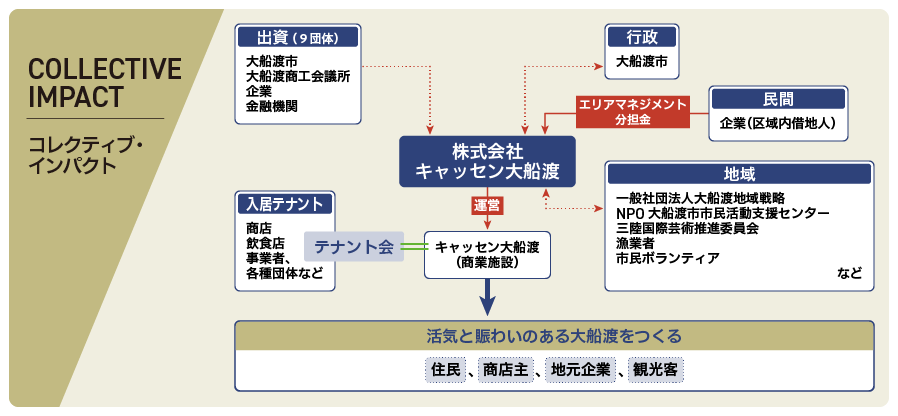

地区の再生には、新たに設立するまちづくり会社がテナント運営や賑わい創出を担う「エリアマネジメント」方式を導入した。活動資金の創出にはこれまでにない手法を取った。区域内の市有地に進出する企業に対して市が地代を通常より大幅に減額し、企業は減額分をエリアマネジメント分担金として拠出。まちづくり会社はこの分担金と、新設する商業施設テナントの賃料を運営資金として活用する仕組みだ。2014年、会社の前身となる「大船渡駅周辺地区官民連携まちづくり協議会」が発足、2015年に株式会社キャッセン大船渡が設立された。出資したのは大船渡市と大船渡商工会議所、企業、金融機関の合計9団体。代表取締役には当初、暫定的に戸田公明市長(当時)が就いたが、2016年3月に地元で会社を経営し人脈も幅広い田村滿さんが引き継いだ。

親しみやすい“商店街”をつくる

新会社は、商業施設「キャッセン大船渡」の開業へ向けて準備を進めた。「大手資本に委ねる大型ショッピングモールにはしたくなかった」と田村さん。「真新しい施設だけれど、昔からあるような親しみやすい商店街を目指しました」。しかし震災前から地元商店街は高齢化、シャッター街化の課題に直面していた。単純に復旧したのでは発展は難しい。田村さんらは全国の魅力的な商店街を視察して回り、知見を深めた。そして、遠来の観光客ばかりをターゲットにせず、地元住民が毎日集って買い物や散策、イベントを楽しむエリアを作ろうと議論を重ねていく。「外から来てくれるお客さんはもちろんとても大切だがそれだけでは長続きしません。地元住民に愛される場所なら自然と観光客も集まるでしょう、そんなまちづくりをしたかった」。

2017年4月、地元事業者を中心に約30店舗が入居してキャッセン大船渡の「キャッセンモール&パティオ」「キャッセンフードヴィレッジ」がオープン。通りを挟んで向かい合わせに軒を連ねる、商店街のような商業施設が誕生した。「きゃっせん」は地元の方言で「いらっしゃい」の意味だ

着眼点100年後に引き継ぐまちづくり

まちづくりを担う人材の育成

大船渡まちもり大学「学園祭」

大船渡まちもり大学「学園祭」

キャッセン大船渡の最大のテーマは「100年後の大船渡人に引き継ぐまちづくり」だ。そのためには自分たちがいなくなった後もまちを作っていく人を育てなければならない。そんな思いで進めるのが人材育成事業「大船渡まちもり大学」だ。東京からインターンで来ていた学生が発案し2019年にスタートした。「まちを守り、盛り上げる」をもじったネーミングで、さまざまな実践者を講師に招き勉強会を重ねる。最近では、参加者が自主的にプロジェクトチームを立ち上げてイベントの企画・開催やSNS発信をするなど、取組のすそ野が広がっている。

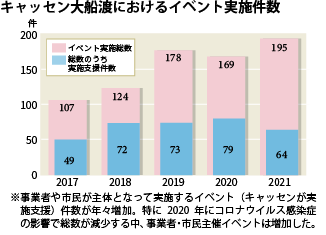

他にも市民参加型の緑化活動や、子育て中の母親向けイベントなど、地域コミュニティを育て広げる活動を実施する。地元の夏まつりに合わせて開く「キャッセンのなつまつり」、アウトドアと防災、野外ライブを掛け合わせた「ソナエマチモリ」、地元漁業者による「ホタテふぇすた」など規模の大きなイベントも開く。これらのエリアマネジメント事業は高く評価され、2017年に日本都市計画家協会「日本まちづくり大賞」、2021年度は総務省「ふるさとづくり大賞・団体表彰」を受賞した。

楽しみながら防災を学ぶ

最新の取組の一つは防災観光アドベンチャーゲーム「あの日」。スマートフォンのゲームを通して津波と避難について知り、考えるきっかけにしてもらおうというもので、津波を経験していない地元の子ども世代や、将来災害が想定される他地域の住民への発信を目的に作られた。東北大学災害科学国際研究所の柴山明寛准教授が監修した。キャッセン大船渡周辺を歩きながらQRコードを読み込むことで、知識を得たり避難行動を選択したりしながらゲームが進み、最後は指定緊急避難場所の加茂神社へたどり着く。「避難途中に動けない高齢者と遭遇したら」など災害時に実際に迫られる選択が示されたり、地元の商店主が震災時に役立った知恵を方言を交えて紹介したり、大人にも子どもにも役に立つ内容だ。制作に携わったスタッフの千葉隆治さんは「蓄積した知恵や体験談も年月とともに忘れられる。生の声をデジタル化して残すことにも意義がある」と話す。

連携行政と民間の協働

民間の活力を高める試み

キャッセンの夏まつり

キャッセンの夏まつり

まちづくり会社・キャッセン大船渡の設立と、商業エリアの整備は当初から官民協働で行われた。市は市有地の地代を通常の想定より大幅に減額し、借地人は減額分をエリアマネジメント分担金と自主事業費に回す。市の収入は少なくなるが、民間の活力を育て結果として将来の税収アップにつなげようという試みだ。田村さんは「市が思い切って民間に託してくれた。担当課と密接に連携しながら自由度高く民間らしい運営ができているし、担当職員の方も非常に熱意があり良好な関係」と喜ぶ。

多様な連携先とイベントを開催

イベント開催にあたっては、観光・商業に携わる各団体・企業と随時連携する。主な連携先は市内の事業者で組織する一般社団法人大船渡地域戦略、NPO大船渡市市民活動支援センター、三陸国際芸術推進委員会、漁業者や市民ボランティア・震災ガイドなど。敷地内広場や駐車場を会場として提供可能なこと、キャッセン大船渡がイベント開催の経験値を高めノウハウを蓄積してきたことで、さらに多くの連携先と多彩な催しを企画できる可能性が広がっている。

持続性個々の店舗の魅力アップ

テナント間の横のつながり

防災観光アドベンチャーゲーム「あの日」

防災観光アドベンチャーゲーム「あの日」

「キャッセンが発展するためには、個々の店舗が強くならなければ」。常々そう考えていた田村さんの思いに呼応するかのように、入居する事業者は2022年「テナント会」を結成した。震災前まで地元の商店街を自主運営してきた店主の集まりゆえに、「自分たちで物事を動かしたい」という思いはもともと持っていたのだ。それまですべてのイベントでキャッセンが音頭を取ってきたが、夏祭りにテナント会が独自企画を実施したり、山から竹を切り出して「竹灯り」を制作したりと自主的な動きが活発になった。「テナントの各店が“自分ごと”として携わってくれて、課題も共有できるようになった。どの店舗ももう『被災者』ではない、自力が試されるフェーズに入っていることを自覚していると思う」と田村さんは話す。

店舗入れ替えでシャッター街化を防ぐ

震災前の職住一体型だった商店街との大きな違いは、店舗が賃貸で入居することだ。閉業した場合も、店を入れ替えればシャッターを下ろさず賑わいを保つことができる。実際にこれまで撤退・閉業した店舗にも、ほどなく次の入居者が決まった。

もう一つ明るい話題は、新戦力である千葉隆治さんの存在だ。千葉さんは大船渡市生まれで、岩手の地方新聞の記者だった。震災時最初の取材で大船渡に入り、避難所で水を運ぶ小中学生の姿が目に焼き付いて離れなかったという。しかし10年が経ち、子どもだった世代はまちを盛り上げる役割を担えるまでに大人になっていた。「復興に尽力された先輩世代と、これからまちを作っていく若者世代の間に挟まって一緒にやれれば面白いだろうなと思って」2021年、キャッセンへ転職。イベントの企画運営や関係各所との調整に奔走する姿に、田村さんは「何事にも積極的に取り組む人材」と目を細める。

オープンから6年目に入り、テナント同士の協力体制や一体感も培われてきた。外部団体や地元漁業者とのつながりも構築しつつある。「個々の店舗が個性を発揮してしっかりファンを作れれば、10年後のキャッセンは非常に面白くなっている」と田村さんは笑顔を見せる。「まちも店も人でできている。人の魅力が伝われば人は来てくれる」。