農業生産法人 株式会社やまもとファームみらい野

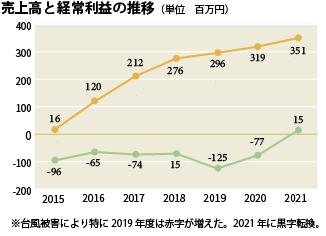

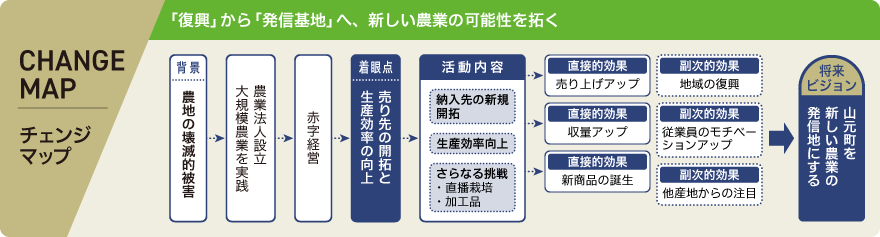

平坦な土地に広がる農地が壊滅的な被害を受けた宮城沿岸最南端のまち、山元町。2015年、農業の再生を目指して100haという広大な農地に機械化・IT化を整備し、農業法人が設立された。しかし思うように業績が上がらず、赤字が続く。そこで経営改革を託されたのが、JA全農みやぎ職員として再生計画の立案に携わった馬場仁さんだった。

ヒ ト農業の復興へ経営改革

被災地に大規模農業を立ち上げる

当初の作付け品目と面積

当初の作付け品目と面積

東日本大震災の津波で宮城県沿岸の農地は壊滅的な被害を受けた。馬場仁さんはJA全農みやぎの職員で当時は宮城県本部管理部に勤め、各地区の再生プランを立てる立場だった。山元町を含む仙南地区は農業が盛んだったが、被害規模が甚大で仙台市など中心部に比べ復旧が遅れていた。2013年、営農再開のめどが立ったとのことで斎藤俊夫町長(当時)を含む行政、生産者、JAが一堂に会した。計画は南北8キロにわたって整備した100haの広大な農地で畑作を行うというもの。翌14年1月にプロジェクトチームが発足し、グランドデザインを描き始めた。

「しかしこれが大変でした」と馬場さんが振り返る。もともと宮城は水稲中心で大規模な畑作は経験が乏しく、まして100haといったら本州に前例がほとんどない。しかも土壌調査をすると砂地で地下水の水位が高いなど非常に条件が悪かった。「専門家が匙を投げるほどでした。しかし逃げちゃだめだ、やるしかないって、その気持ちは全員が持っていたんですよ」。どんな作物ならできるか、土壌をどう改良すればいいか日々調べ議論した末に「通常より長い10年スパンの計画とし、黒字になるまでJAが支援する」と決め、大規模な機械化と、GPSを活用したトラクターの自動運転などIT化を取り入れた。作物は地元農家が経験のある6種類とし、地権者約500人全員の合意を取り付けて2014年10月に農地造成が始まった。

赤字からの脱却を目指す

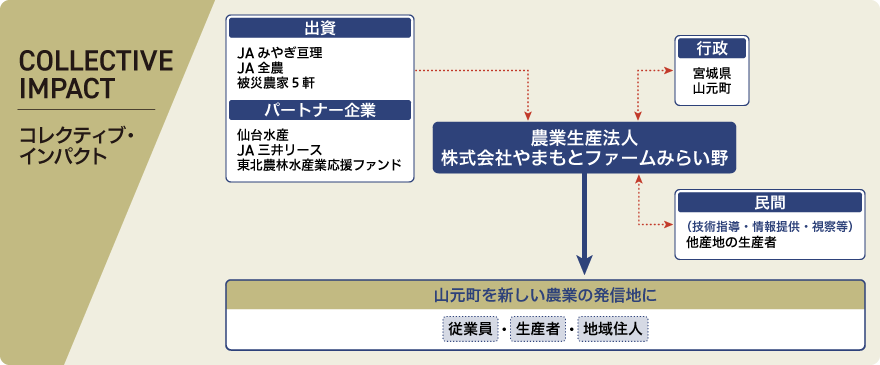

100ha規模の誰も経験したことのない農業の陣頭指揮を執る決意をしたのは、地元農家でJAみやぎ亘理役員の島田孝雄さんだ。島田さんを代表に、株主として地元の若手農家4人が名を連ね、協力企業等の出資を得て2015年7月農業生産法人「やまもとファームみらい野」が創設された。

これに先立ち現場では2014年から試験的にサツマイモとタマネギの作付けを行った。「地獄のようでした、何一つまともに採れなかった」と馬場さん。土壌改良を繰り返し2015年から少しずつ売り上げが出たものの、赤字は膨らむばかり。さらに2019年は台風の直撃を受けネギが全滅、一年で1億円を超える大赤字を出した。そこで2020年、経営改革のため抜擢され常務取締役に就いたのが馬場さんだ。これまで農業再生計画の作成や地権者への説明など裏方として支えてきたが、一気にど真ん中に立つことになった。「武者震いというかね、計画を作った責任上、何が何でも巻き返さなければと熱くなりました」。

着眼点売り先の開拓と生産効率の向上

県外に納入先を開拓する

出荷を待つ主力作物のタマネギ

出荷を待つ主力作物のタマネギ

馬場さんはまず栽培品目を見直し、タマネギとサツマイモ、ネギを集中的に作付けするよう計画を変更した。この時点ではタマネギもサツマイモもそれほど売れていなかったが、それは「産地として認識されていないから」。地元スーパーの棚はすでに他産地からの仕入れで埋まっている。そこで馬場さんは「新たな棚」を県外に求めた。

タマネギは北海道に乗り込んだ。北海道で地元産が出回るのは早生種でも8月からで、7月は輸入に頼る状況と知り「ここに入れる」と踏んだ。人脈をたどり、加工用として市場に大量の契約を取り付けた。市場出荷は小売り用と違ってネット詰めが不要なため、人件費の大幅削減にもつながる。加工用は青果用より売値が安いが、栽培規模を生かして損益分岐点を超える出荷が可能だった。

サツマイモは香港へ輸出の目途がついた。折しも九州で基腐(もとぐされ)病がまん延し生産量が安定しない中、甘みがあり品質の良い同社のサツマイモが重宝された。「サツマイモは温暖な地域の作物ですが、地温の低い宮城で作るとデンプンの分解がゆっくり進み糖度が上がることが分かりました」と馬場さん。皮がむけやすく扱いの難しさから初年度は失敗を繰り返したが、コツをつかんだことで今後の主力として大いに期待が持てるという。

データを示し意識改革

出荷先の開拓、継続的な土壌改良と並行して生産現場の改革にも腕を振るった。震災前それぞれ自立した農家だった従業員は、昔ながらの感覚的な農業から脱却できずにいた。しかし馬場さんはここへメスを入れる。作業と作物の状態をすべてデータにとって数値化し、計画上の成長スピードや収量との差を目で見て分かるように示した。「もちろん最初は抵抗もあったと思うけど、納得してやり方を変えてくれた。感謝しています」。

経験豊富なベテラン農家にやり方を変えさせるのは一筋縄ではいかない。「本当に納得しないと認めてくれません。話を聞いてもらえるよう、何より信頼関係を築く努力しました」と馬場さん。持ち前の朗らかさで明るいムードを作り、毎週ミーティングを開いてとことん議論を重ねた。取り組みは奏功し、赴任初年度で見事に黒字転換を達成した。

連携行政・JA関連団体などと連携

再生プランは行政とJA

サツマイモの収穫作業

サツマイモの収穫作業

山元町の農業再生を目的に法人を立ち上げるにあたり出資者となったのは、JAみやぎ亘理、JA全農、被災農家5軒、パートナー企業として仙台水産とJA三井リース、東北農林水産業応援ファンドだ。約500軒の地権者は避難等で散り散りになっており、探し出して合意を取り付けるのは大変な苦労があったという。事業計画作成については山元町、宮城県が協力し、JA全農みやぎが主導した。資金はJA全農みやぎから災害積立金などの援助と、国の東日本大震災農業生産対策交付金等を活用した。

他産地に技術を学ぶ

後述する干し芋製造については茨城県の生産者、ネギ栽培については千葉県の生産者に指導を仰いだ。輸出用サツマイモはS・SSサイズの小型が主流だが、皮が傷つきやすいなど取り扱いの難しさから歩留まりが悪い。これらのロスを削減するための研究が今後、農研機構と他生産地との協働で始まる計画だ。これまでサツマイモの売れ筋はLやLLが常識だったが、近年小さいものが好まれるように変化しており、馬場さんは「新しい時代に入ってきた」と話す。

持続性農地に価値をつける

新技術に挑戦

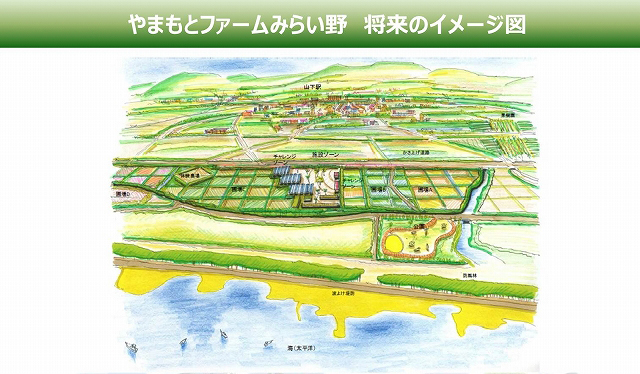

プロジェクト開始時に描いた「将来のイメージ図」

プロジェクト開始時に描いた「将来のイメージ図」

タマネギの出荷先が安定したことでさらなる量産を目指し、あらかじめ苗を育てるのではなく種を畑に直接まく「直播(ちょくはん)」方式に挑戦中だ。試験栽培はすでに成功し、納入先からも好感触を得ている。軌道にのれば、育苗にかかる人件費を削減しさらに早い成長・収穫が望めるという。2022年は全国的にタマネギが不作だが同社は通常通りの収量を上げ、新たな取引先を増やすことにも成功した。

サツマイモは輸出が好調な実績から国内でも売り上げを急増させ、大手コンビニとの契約も実現した。生での出荷の他、自社で干し芋にも加工して販売し、町が認証する「山元ブランド認証商品」となった。「すごくおいしくて評判が良くてね」と馬場さんが相好を崩す。「作付け初年度の誰にも見向きもされなかったときを思い出すと、夢のよう」。今後は需要が多いネギの生産改善に力を入れるという。

利益も給料も上げる!

「最初は本当に無謀だと思った」と馬場さん。畑作にまったく適さないと思われた土壌で、集まった生産者も半信半疑だったかもしれない。しかし圧倒的不利な条件に、技術力が勝利した。

あるとき島田社長が「もうダメだと何度も思った」と語った続きの言葉が忘れられない。「あきらめて捨てるのは簡単だ。でも俺たちは農地に価値を付けるためにやってるんだ、だから投げ出せね。それが地権者への恩返しだ」と。被災した町に雇用を生むだけが復興ではない、と馬場さんは心を動かされた。「これを聞いて私の覚悟が決まりました」。

やまもとファームの農業は被災地の復興を目指したが、今やそれを超えて「発信基地」へと進化しつつある。タマネギの直播栽培は全国から注目され視察が相次ぎ、サツマイモ栽培も最先端を追求し飛躍を目指す。5年前に描いた絵に、いつの間にか近づいている。馬場さんが赴任した頃、下ばかりをむいていた社員が今は笑顔で働いている。目下の目標は、利益を増やして給料を上げ「社員全員が高級車に乗ること」と馬場さんは目を輝かせる。