株式会社 インディゴ気仙沼

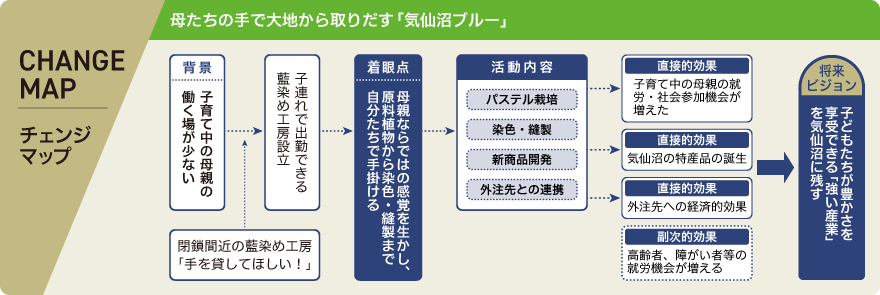

結婚を機に都会暮らしに別れを告げ、震災後の気仙沼にやってきた藤村さやかさん。「よそ者目線」で捉えた課題に正面から立ち向かい、子育て中の女性が生き生きと働ける藍染め工房を設立した。フレッシュな感性を表現した商品は話題を呼んだがそれに満足せず、原料となる植物の栽培にも挑戦。自分たちの足元からここにしかない「気仙沼ブルー」を生み出した。

ヒ ト母親たちと藍染め工房を設立

結婚、移住、出産……見えた地域課題

パステル畑で

パステル畑で

藤村さやかさんは28歳のとき東京で食品PR会社を起業、都心で暮らしていた。震災後、被災地の商品を購入するなど気にかけてはいたが、「どんな顔で行けばいいのか分からなくて」被災地へ足を運べずにいたという。2013年4月、友人に誘われて初めて訪れた東北が気仙沼だ。ここに待っていた運命の出会いが人生を変える。仮設商店街の居酒屋で居合わせた地元男性と半年後に入籍、経営する会社を事業譲渡し同年12月には気仙沼へ移住して2014年7月に長男を出産。またたく間に「気仙沼の人」になったのだ。

移住者であり赤ん坊を抱えた母親である藤村さんの目には、多くの地域課題が映った。子育て世代同士が出会う機会の少なさ、子育て中の母親の働く環境の未整備、女性の仕事の選択肢のなさ、都市部との賃金格差…。「わが子の故郷になる気仙沼を暮らしやすいまちにしたい!」その一心で、まずは育児サークルを立ち上げた。母親が子連れで参加できるイベントを年に20回開催するなど熱心に活動したが、やがて一番求めているのは「子育てしながら働ける環境」だと気づく。そんなときに出会ったのが、藍染め工房で働く同世代の母親たちだった。

フレッシュな感性を映す藍染め

母親らが働く工房は復興支援活動を展開する法人が運営していたが、震災から3年が経過し撤退が決まっていた。自立を模索する中、白羽の矢が立ったのが経営経験のある藤村さんだ。母親らは作品を手に「どうしても藍染めを続けたい。手を貸してほしい」と何度も頼み込んだ。業界のことを知らない上に子どもはまだ0歳……迷う藤村さんの背中を押したのは、その作品が持つ可能性だった。彼女らの作品は若いフレッシュな感性が表現され、「古くさい」と思い込んでいた藍染めのイメージを覆した。深い青も、港町・気仙沼の海を想起させる商材として適していると直感。「いけるかもしれない」。準備に奔走し、2015年6月前身となる「藍工房 OCEAN BLUE」を設立、藍染めのストールやTシャツ、ベビー用品などを作り始めた。

着眼点原料植物から育てる

職場に子育てを持ち込む

染色は手作業で行う

染色は手作業で行う

震災前の気仙沼は昔ながらの多世代同居が主流で、若い夫婦が共働きして子どもは祖父母世代が自宅で面倒をみていた。被災後急速に核家族化が進む反面、保育所や託児施設など育児支援の社会インフラは追いつかない。そこで藤村さんは、職場に育児を持ち込んだ。通りに面した工房のガラス張り部分にキッズコーナーを設け、子連れで出勤できるようにしたのだ。母親たちは機嫌が良ければ見守りながら、ぐずればおんぶしながら作業をした。やがて工房には「赤ちゃんに会いにきたよ」「お茶っこすっぺ」と地域の年配女性らが集まるようになった。仕事に集中できるようにと子どもたちを散歩に連れ出してもくれた。「子育てを地域に頼っていいんだ、というのは衝撃的な発見でした」と藤村さんは振り返る。

一から自分たちの手で生みだしたい

日本の藍染めの原料はほとんどがタデ藍だ。藤村さんは当初染料を国内産地から仕入れていたが、「目の前の土から芽吹く原料を使いたい」と栽培に挑戦する。しかしタデ藍は温暖な気候を好むため、寒冷地である気仙沼では十分な収量が上がらなかった。あきらめきれない藤村さんは徹底的に調べ、藍より淡く上品な青に染まるパステルという植物を知る。中世ヨーロッパで染料として一世を風靡した後に衰退し栽培技術も失われたが、近年フランスの一地方で復活したという。「これなら気仙沼で育てられるのでは」。人脈を頼りに希少な種の購入にこぎ着け、栽培方法を調べ、西洋野菜に精通する地元の農家を口説いて協力を仰ぎ2016年から栽培を開始。国内で初めて商業栽培に成功した。同時期に化学的な媒染剤の使用も止め、完全に天然媒染へ移行した。すべては「母たちの手仕事として送り出したいものは何か」を問い続けた結果の行動だ。

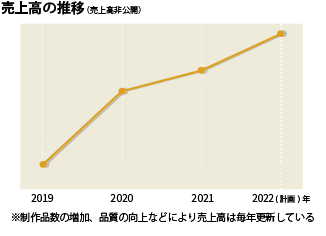

パステル染めの淡い色合いやフェミニンな印象はストールや衣料品、ベビー用品と親和性が高く、売り上げは順調に伸びた。大手寝具メーカーなど企業とのコラボも生まれた。「栽培も染めも自然相手で一筋縄ではいかない。子育てとよく似ています。ここでしか作れないものを一から生み出す、それを母である私たちの手ですることに意義がある」と、藤村さんは力強く語る。

協働地域の企業や住人と連携

体当たりで関係性を構築

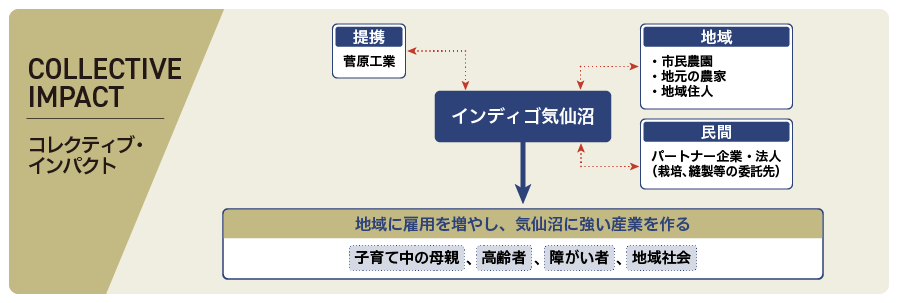

「藍染めを続けたい」と願った数人の若い母親の思いに応える形で創業した藤村さん。ごく小さなスタートだったが、持ち前のコミュニケーション力と行動力を発揮してネットワークを拡大。課題が浮かぶたびに協力者を得て、次々とハードルをクリアしていった。「よそ者」の自分が創業する際に後ろ盾になってくれた地元の経営者、藍染めを本格的に教えてくれた職人、誰もが初めてのパステル栽培を専門的見地から助言してくれた農家は、いずれも藤村さんが体当たりで交渉して関係を築いた。また2018年には屋号を「インディゴ気仙沼」に変更し、理念に共感した地元の舗装会社・菅原工業の関連会社として法人化した。地元の優良企業の傘下に入ることで、地域での信頼度が安定するメリットは大きかった。畑で重機を扱える人材の不足というインディゴ気仙沼の課題と、定年退職した社員の働き先を求める菅原工業のニーズもマッチした。

地域に参加する「覚悟」を示す

パステル栽培には地元住民が協力

パステル栽培には地元住民が協力

パステル栽培は現在、市内にある「市民農園」の一角に6アールの畑を借りて行っている。近隣住人が共同で運営する市民農園だが、同社のパステル畑は依頼を出せば、他の利用者が代わるがわる無償で手伝ってくれているという。「東京の常識では考えられない、労働に対価を支払うのは当然です。でもここでは『関係性』が先に来る。私自身が地域に参加すると覚悟を決めて意思表示できているかどうかが重要なんだと……気仙沼へ来て8年、ようやく分かってきました」。だから藤村さんはできる限り定例会や草刈りに参加したり、休日に子連れで作業に出向いたりと関係を深める努力を怠らない。「パステル染めがメディアで取り上げられたり、有名店で取り扱ってもらえたりすると、皆さん自分のことみたいに喜んでくれます」。最近では自分の畑にタデ藍を植えて「いつか藍染めするから」と楽しそうに話す人もいるそう。

持続性地域により多くの仕事を

パステルの多面的活用と栽培の外注化

幻の原料パステルで染めたストール

幻の原料パステルで染めたストール

持続性の鍵の一つはパステルの食品活用だ。これまでは葉から顔料を抽出するだけだったが、今後は葉や根のお茶、葉から抽出した食品色素などの開発を進め利益率の向上を目指す。特に根は中国で古くから漢方として重宝されており、大いに可能性がある。もう一つは企業や法人とパートナー契約を結び、栽培や縫製の外注割合を増やすこと。以前は大規模にパステル栽培を行っていたが、原料用の栽培を一部外注し、自社農場の規模を縮小して採種や品種改良など研究用に特化する方向へシフト。これにより人件費を大きく削減できると考える。水耕栽培にも着手しており、マニュアルが確立すれば障がい者自立支援施設等へも委託できる。縫製は現在、市内の母親支援を行うNPOに委託しており、今後も広げる計画だ。さらに、家庭で簡単に藍染めやパステル染めができるリキッド染料も開発中で、完成すれば販売や一般向けワークショップにも活用できる。

気仙沼に強い産業を

これまでの従業員は23人で、子育て中の母親の他に高齢者も積極的に雇用してきた。「初めはお母さんたちが生き生き働ける場所を作りたいと思いました。でも、100%の時間や労働力を仕事に使えないのは、子育て中の女性だけではないと気がつかせてもらいました。周りに目を向ければ、様々な属性の方々が、それぞれの生き方に合った多様な働き方を探していらっしゃるんですよね」。自社は企画・開発に専念してコンパクト化し、仕事を外へ出すことでより多くの人に仕事が回り、より地域フレンドリーな組織になれると藤村さんは考える。

2015年の事業開始からめまぐるしくステージが変わり、常に課題を目の前にして決断と選択の連続を乗り越えてきた。最初は「半径1メートルにいるママの生きづらさを生きやすさに変える」をテーマに取り組んだが、「半径」はどんどん広がり、対象は「ママ」だけでなくなった。走り続ける藤村さんはもっと先を見ている。「ゴールは子どもたちが豊かさを享受できる強い産業を地域に残すこと」ときっぱり。気仙沼ブルーはまだ進化の途中である。