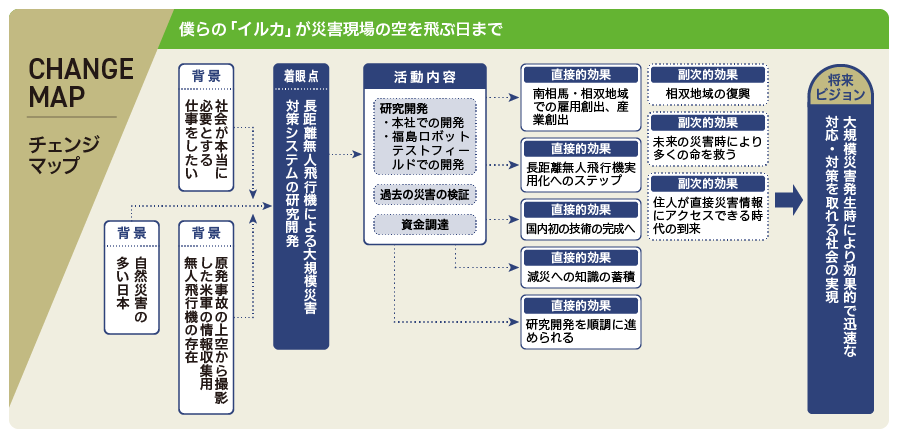

株式会社 テラ・ラボ

地震や津波、土砂崩れ、洪水などの自然災害が起きたとき、空から撮った画像をリアルタイムで共有できればこれまでより格段に早く効率的に対応策が取れ、被害を少しでも食い止められるのではないか。そんな夢のプロジェクトを進めているのが、株式会社 テラ・ラボだ。松浦孝英さんが愛知県春日井市で創設し、2019年南相馬市の福島ロボットテストフィールドに第二拠点を構えた。

ヒ ト被害状況を空から届けたい

社会事業に目を向ける

機体をチェックするテラ・ラボ社員

機体をチェックするテラ・ラボ社員

松浦孝英さんは大学で機械工学を専攻したが、自分の進むべき道に迷いを感じ中退。愛知県で携帯電話向けネットサービスの黎明期にITベンチャーを立ち上げ、時代に乗った。ニーズを先取りし売り上げは面白いように上がったが、次第に技術だけで社会を牽引することに疑問を感じ始めた。今の社会は本当は何を求めているのか、課題は何か……それを知るには単に技術を追求するだけではダメだ。「地域社会に入り込んで多様な人と一緒に活動しようと考えました」。そこで会社をたたみ、ローカルなNPOや、アジア貧困地域で子ども支援を行うNGOなどさまざまな社会事業活動に参加した。2002年には自らNPO地球子ども村を創設し、子どもたちにグローバルな感覚を身につける場を提供するなど熱心に活動した。

特に関心を深めたのは災害対策分野だった。2004年のスマトラ島沖地震以降、新潟中越、中越沖地震、中国の四川大地震など大きな地震が発生するたびに募金やボランティアの派遣、シンポジウムなどの行動を起こした。しかしボランティアでできることの限界も痛感し、もっと根源的に役に立つ仕事ができないかと模索し続けた。そんな中、東日本大震災が起きた。

データを送る無人航空機

東京電力福島第一原発事故は衝撃的だった。3月11日から毎日、日本中が固唾をのんで原発の様子を見守るしかなかなく、祈りむなしくメルトダウンは起きた。このとき、ごく初期の段階で米軍の情報収集用無人機「グローバルホーク」が原発の上空から撮影していたという話が聞こえてきた。初めて知る名前と「そんなことができるのか」という驚きに打たれ、調べてみると国内ではまだ誰も実現していない分野らしい。興味を引かれ、無人航空機の構造や衛星通信を活用した制御の仕組みなどを猛烈に勉強しはじめた。

2014年、長野・岐阜両県にまたがる御嶽山で噴火が起き、登山者らが多く犠牲になった。二次災害の危険から行方不明者の捜索が3週間ほどで打ち切られたことに、松浦さんは何とも言えない虚しさを感じた。噴火後すぐに無人航空機で中継できていれば、効果的に捜索しもっと多くの人を救えたのではないか。「この研究開発は挑戦するべきだ」。覚悟が決まった。

着眼点無人飛行機による災害対策システム

試行錯誤し6年

台風被害調査で観測用機器を地上から操作

台風被害調査で観測用機器を地上から操作

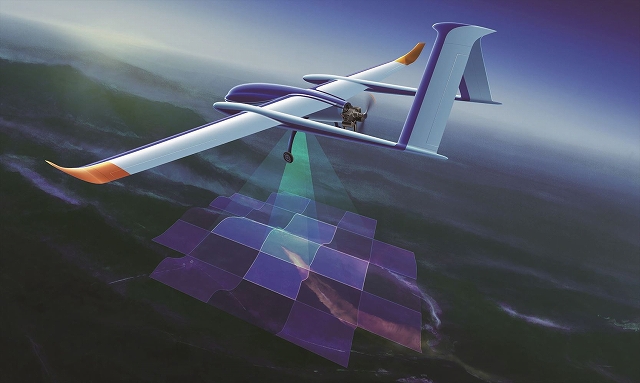

2014年、愛知県春日井市に株式会社 テラ・ラボを創業。製造を目指すのは、旅客機より高い2万メートルの高度で長距離を飛べる無人飛行機だ。目的ははるか上空から台風や雨雲を撮影し、衛星通信によって地上へリアルタイムのデータを送り続け、気象による生活への影響の対策に役立てること。いずれは低空で飛び、災害時の浸水や土砂崩れなどの被害状況を即時に地図データに重ねて、誰でも被害の様子が目で見て分かるサービスを目指す。

ラジコン飛行機から始めて、縮小型のモデル、リアルサイズの試作機へと試行錯誤を繰り返した。「飛行機の作り方なんて知らなかったので」、重心の取り方が悪く墜落したことも数えきれない。当初は手弁当での開発だったため、資金をかけた試作機が墜落して壊れると「しばらく立ち直れないくらい凹みました」と振り返る。約6年を費やし、7回のモデルチェンジを経てたどり着いたのが「テラ・ドルフィン」だ。先人不在の道なき道を切り拓きながら蓄積した知財は膨大で、約80もの特許申請を予定しているという。

福島の第二拠点を構える

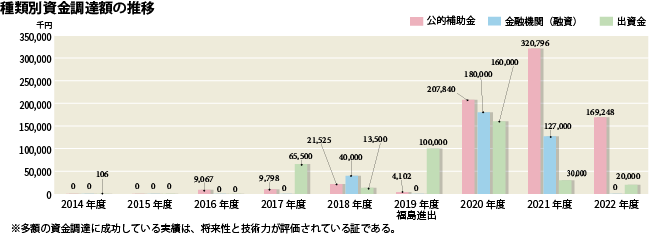

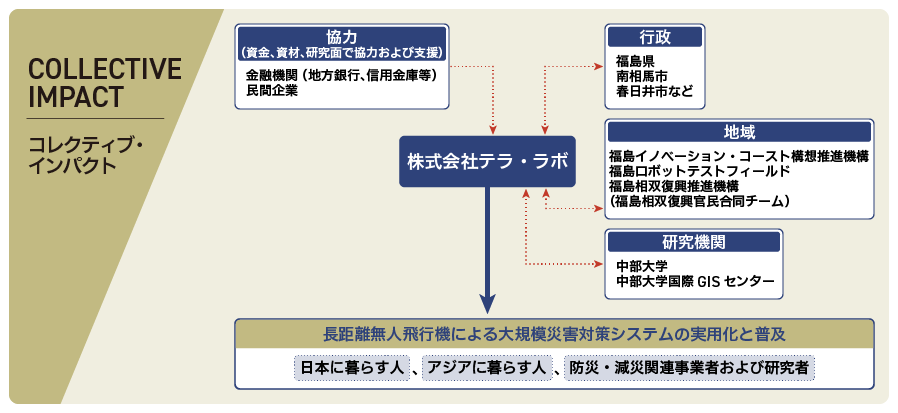

研究には相当な資金が必要だ。初めは自己資金を持ち寄ってやりくりしながら、松浦さんは資金集めにも奔走した。徐々に補助金を得られるようになり、大学や企業、銀行等からも資金や資材、技術面などさまざまな形で協力・支援を得た。

研究開発環境の面では、2019年に南相馬市の福島ロボットテストフィールドに拠点を構えたことが大きなステップとなった。福島ロボットテストフィールドは陸・海・空のフィールドロボットを対象に実際の使用環境を再現しながら研究開発等ができる施設で、福島県が整備したもの。「事業目的の研究開発に使うことができる滑走路は世界でも珍しい。イノベーティブな事業に積極的に支援してくれることもありがたい」と松浦さん。「入居できたおかげで当社の基盤が格段に強固になりました」。原発事故を機に事業を始めた松浦さんにとって福島は思い入れの強い土地。福島イノベーション・コースト構想推進機構、福島相双復興推進機構などとも連携を取りながら発信にも力を入れ、「地元企業との連携や雇用創出の面で、福島の新しい産業に寄与できればうれしい」と将来を見据える。

連携大学や企業と協働

大学の研究機関で開発

危機管理室

危機管理室

松浦さんは2001年ごろからNPO、NGOなどのボランティア活動に明け暮れた後、2007年に中部大学(愛知)職員として採用された。このことは、「NPO活動の世界から飛び出し研究分野に入っていくきっかけをもらい、人生を大きく変えた」と振り返る。ボランティアにある意味で限界を感じた松浦さんだが、最初から技術畑一本で歩んでいればベンチャーを起業して生き残ることはできなかっただろうと話す。NPO活動で培った「困っている人はなぜ困っているのか」といった社会課題の根っこを掘り起こす思考や、現場で社会課題と向き合い組織を運営しながら行動を起こしてきた経験は、研究開発の世界に入ってからも大いに生かされた。2016年、同大の国際GISセンターの研究員となり職員は退職。GISセンターは自然災害や地域紛争など地球上のさまざまなリスクに対応するため研究者が横断的に協働するための組織で、この中で松浦さんは長距離無人航空機の研究を始めることができた。

企業・金融機関からの協力

テラ・ラボ創業後は、国や自治体へものづくり・研究開発に関する補助金を申請し、複数の採択を受けている。新しい技術のため多方面から支援を取り付けるには認知度を高める必要があり、積極的に広報活動や発信も行う。自然災害から住人を守る技術の開発という観点と、これまでに達成した実績の確かさから、企業や金融機関からも多額の資金調達を実現した。全国の企業や研究機関とは技術提携や共同研究を行い、国内でまだ誰も見たことのない技術の完成へ歩みを進める。

持続性夢の実現へ

実用化へ一歩ずつ

テラ・ドルフィン

テラ・ドルフィン

最新型のテラ・ドルフィンは自動航行が可能だ。しかし実用化には、安全性や法律などクリアしなければならない課題が山積している。それらを一つひとつ検証し、乗り越えて環境を整え、2026年に社会実装を目指す。現在は、災害発生時にヘリコプターやドローン等で画像データを集めて解析し、テラ・ドルフィンが運用可能になればすぐに実用化できるよう試験を行っている。

テラ・ドルフィンの開発と並行して東日本大震災の被害の検証にも取り組む。「いつどこで何が起きたか、どんな情報リソースがあれば何が可能でどれだけの人を救えたか。過去の災害から我々は非常に多くのことを学べます」と松浦さん。人命救助のタイムリミットといわれる72時間以内に、どれだけの情報をリアルタイムで収集しどう活用して、いかに初動を取るかで、救える命が増える。津波や原発事故、他地域での土砂災害や地震も含め実際に起きた場所で仮説を検証することで、未来の災害に生かす知見が得られる。

国内を網羅、そしてアジアへ

将来的には国内にテラ・ドルフィンの拠点を4~5ヵ所置き、それぞれ10機ほど配置するのが目標だ。1回に約1000キロ飛べると想定すると、これだけあれば国土全体を見守ることができるという。その先はアジア全体への展開を夢見る。「世界の自然災害件数の約5割がアジアで起き、犠牲者の約8割がアジアの災害によるものです」と松浦さん。技術がしっかり構築できアジアに供給できれば、世界の約半数の災害対策ができることになる。

自然災害は止められないが、被害を減らす挑戦は限りなく続く。災害が起きた場所にすぐさま「空飛ぶイルカ」が現れる未来が、いつかやってくる。テラ・ドルフィンの命名の由来を尋ねると「家族と海に行ったらイルカに遭遇したから」と笑った。「神話の時代からイルカは人を助けるシンボル。僕の思いにぴったり合ったんですよね」。