かつらお胡蝶蘭 合同会社

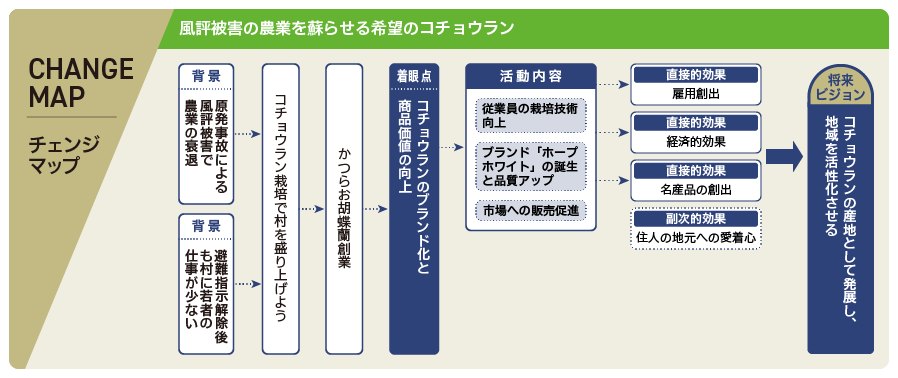

東京電力福島第一原発事故により全村避難を余儀なくされた葛尾村。住人が少しずつ戻ったとき、主幹産業だった農業も畜産も林業も、放射能汚染の風評被害にさらされた。「故郷を蘇らせたい」と地元出身の兄弟が立ち上がり、コチョウランの生産を始めた。作り手のリーダーとして抜擢されたのが、群馬県出身の丸山剛史さんだ。

ヒ トコチョウラン栽培に精通

経験を買われ葛尾へ

花の様子をチェックする丸山さん

花の様子をチェックする丸山さん

「始まりはなりゆきでした」と、少し照れ臭そうに丸山剛史さんは話す。群馬県出身で、地元にある大手電機メーカーの関連会社でコチョウラン栽培のリーダーだった。東日本大震災が起きたときは、仕事で苗の生産者を訪ねて台湾に滞在中。テレビで流れる被災地の映像に現実味が持てず「ただただ、大変なことが起きたとだけ思った」という。コチョウラン栽培で10年のキャリアを積んだ頃に遠方への転勤を打診されたが、家庭の事情もあり退職して地元に残る選択をした。しばらく経ち、丸山さんの栽培技術を見込んで福島・葛尾村での仕事の話を持ちかけたのが、コチョウラン国内仲卸の最大手・アートグリーン株式会社だ。「福島へ来ない?」と誘われ二つ返事で承諾した。

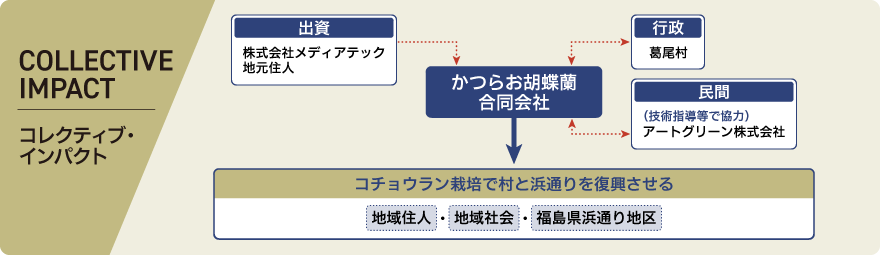

風評被害からふるさとを救う

葛尾村は農業、畜産、林業を主な産業とする山あいの村だ。2011年の原発事故により行政機関ごと全村避難を行った。帰還困難区域を除いて避難指示が解除されたのは2016年6月。農業の復興を目指そうにも、放射能汚染に関する風評被害が立ちはだかった。「口に入れない花なら、故郷の農業を救えるのではないか」と通年出荷できるコチョウラン栽培に目を付けたのが、地元に戻っていた松本政美さんと、その弟で再生可能エネルギー事業等の株式会社メディオテック(東京)を経営する秀守さんだった。二人は葛尾村でのコチョウラン栽培実現に向けて、アートグリーンにアドバイスを求めた。一方で葛尾村に対しても事業の提案を行い、採択を受ける。プロジェクトが始動し2017年1月、メディオテックと政美さん、帰村した若者2人がかつらお胡蝶蘭合同会社を設立。葛尾村が福島再生加速化交付金制度を活用して建設したハウスを無償で借り受け、事業をスタートさせた。苗を仕入れ栽培を開始したのは2018年1月、この頃丸山さんが合流する。

着眼点ブランド化と商品価値向上

素人集団を育てる

花を付ける前のコチョウラン

花を付ける前のコチョウラン

原発から北西に20~30キロ圏内に位置する葛尾村は、事故後主要産業のほぼすべてが大きな打撃を受けた。避難先から戻っても仕事がないのだから、特に若い世代はふるさとを離れる一方だ。コチョウラン栽培の実現は、雇用と名産品を同時に生みだす夢をもたらした。

丸山さんは経験と技術を買われ、農園管理責任者として現場を任された。1棟150坪の大型ハウスが4棟あり、毎月4700株ほどの苗を仕入れて栽培し、6ヵ月後に美しく仕立てて出荷する。全員が初心者の従業員に、柔らかく傷つきやすい花の扱いを覚えてもらうのは大変だ。しかしこの地でコチョウランを育ててみせると腹を括っていた丸山さんは、「よそ者だから」「若いから」と臆することなく指導した。品質を左右するのは輪数を含めた見た目と花持ちだが、純白で柔らかな花弁はちょっとしたスレなどで傷つきやすい。丁寧に扱うことが品質アップにつながることを粘り強く伝え、理解してもらったという。

同社のコチョウランは葛尾村と福島の復興への願いを込めて「ホープホワイト」と名付けブランド化された。2019年には埼玉県鴻巣市で開かれた品評会で最高賞である「埼玉県知事賞」を受賞するほど、品質も広く認められるようになった。

黒字転換を達成

経営面に関してはメディオテックがリーダーシップを取り事業を進める。ランは基本的に温暖な地域で栽培が盛んであり、真冬には氷点下10度まで下がる葛尾村では光熱費が大きなコストとなる。立ち上げから少しずつ業績が上がってきたところに新型コロナウイルス感染症による大打撃があったが、それでも2021年には初めて黒字転換を達成した。

光熱費を減らせない中で業績を伸ばした要因は、ひとえに品質の向上だ。「花弁の大きさ、厚み、1本の茎につける花の数によって売れる価格が決まります。これくらいで売りたいという目標の花を目指して仕立てていくことが、社全体でだんだんできるようになってきた」と丸山さん。

出荷先は主に市場で、福島や仙台、東京に出している。東京中央卸売市場への参入には、創業当初から現在も技術指導等で関係の深いアートグリーンが道筋をつけてくれたという。丸山さんも業務の合間を縫っては顔を出し、そのうち現地の大手卸売業者の福島出身者と知り合い、気にかけてもらえるようになったそう。「ホープホワイトは花が大きく肉厚で、他の生産者も一目置いているよ」と声をかけられたことが、とてもうれしかったと話す。

連携村との全面的な連携

民間企業の資金・技術協力

24時間空調されたハウス

24時間空調されたハウス

葛尾村出身の松本秀守さんが経営するメディオテックは、設立時から業務提携先として全面的に協力している。特に創業当初、苗の仕入れから出荷まで6ヵ月間は収入がなく、その間の仕入れ費用や人件費等を負担し、順調に軌道に乗れるよう取り計らった。アートグリーンは、もともとメディオテックからソーラーパネルを仕入れるなどの取引があったことからこの事業に関わった。創業時に苗と栽培ノウハウを提供し、その後も継続的に栽培指導を行っている。かつらお胡蝶蘭とメディオテック、アートグリーンの三者は毎月定例会を開催し、情報共有と課題の洗い出し、改善策の提案などを行っている。

行政との協働

同社の立ち上げは、メディオテックが葛尾村に提案を行う形で始動した。ハウスは国の福島再生加速化交付金制度を活用して建設、村が所有しかつらお胡蝶蘭へ無償貸与の形。村はそれ以降も積極的にコチョウランの広報活動やイベントの開催を行って、バックアップしている。

持続性品質アップで産地化を目指す

ブランドの信用度を上げる

出荷を待つホープホワイト

出荷を待つホープホワイト

コチョウランは温暖な地域が主産地で、東北ではほとんど生産実績がなかった。しかし「実際に作ってみると、夏に夜間気温がしっかり下がることはメリットだと分かりました」と丸山さん。夜も気温が高いままだと茎の先に新しい花をつけにくくなるが、葛尾ではそれがないという。また同じ栽培方法で丸山さんの以前の勤務先よりも花が大きく肉厚に育つのは、標高が高く紫外線量が多いからではないかと考えているそう。「東北でも高品質のランが作れるということを発信したい」と意気込む。

初出荷から5年目、「まだ伸びしろばかりです」と話す丸山さん。一本につく輪数を増やす、花にキズをつけないといったことは、やり方次第で大いに改善の余地がある。やればできることは全部やり、正規品率を上げ、平均品質を上げる。そうすることでブランドイメージや市場での信用度が上がり、まちの生花店の店頭ストック用としても安心して買ってもらえる。「そこまでいくと、市場で値崩れしない確固としたブランドになれます!」。黒字転換まではどちらかというと品質より出荷数に重点を置いたが、今後は「品質7、出荷数3」のイメージで品質向上に舵を切る。品質は単価に直結するため、今年度の販売単価は10%アップが目標だ。

若者を呼び込むために

同社には「葛尾をコチョウランの一大産地にする」という大きな夢がある。かつらお胡蝶蘭を研修場所として、独立を目指す若手を育成し、村内外に多くのコチョウラン園ができてほしい。しかし現状は厳しく、2011年の避難から帰村する若者は少ない。同社の従業員もほとんどが高齢者だ。「このままでは良くない。うちがコチョウランを作って成長して終わりでは村に貢献できない」と丸山さん。まずは利幅を大きくして売上高を上げ、村内外から憧れと注目の的になれば未来につながるはずだ。コチョウランを葛尾村や福島県浜通りの魅力を伝える入り口にし、交流人口や関係人口を増やしていきたい。

「よそ者」の「若者」が管理責任者として広いハウス内を早足で歩き回り、花の出来をチェックし、作業の指示をする。従業員の「お父さん」「お母さん」たちは素直に聞きながらにこやかに働く。「葛尾でランなんて考えられなかったのよ。だって寒いもの」「そうそう、みんなきれいだねって言ってくれて。村の誇りだよね」「まさかこの年で花に囲まれて働くとはびっくりだ」。どの人も言葉が弾む。「葛尾でコチョウランを作りたい!」という若者がたくさんやってくる日を夢見て、地道な仕事に励む。