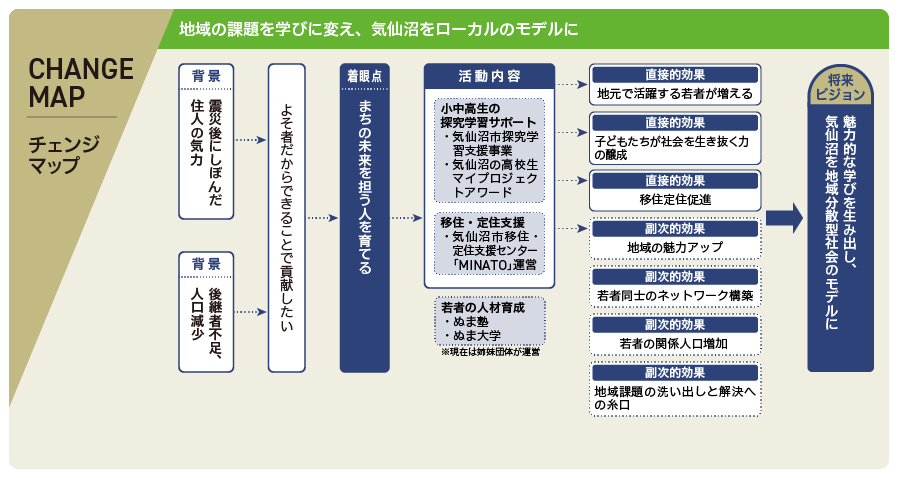

一般社団法人 まるオフィス

大震災が起きたのは大学の卒業目前。「俺が行くしかないと“勘違い使命感”が湧いて」、加藤拓馬さんは身一つで気仙沼市唐桑に入った。半年後、「がれきは片付いたけど戻るに戻れなくなり」そのまま暮らし始めると、目の前にはたくさんの課題が見えた。「気仙沼を元気にしたい」その一心で悩み迷いながら突き進んだ11年と、見据える未来とは。

ヒ ト「よそ者」が始めるまちづくり

理屈なし、とにかく現場へ

唐桑半島の漁師さんと

唐桑半島の漁師さんと

東日本大震災が起きたとき加藤拓馬さんは大学4年、都内のベンチャー企業に入社する直前だった。「東京で働いている場合じゃない。俺が行かないと」。思いを伝え内定を辞退、4月に入ってすぐ縁のある団体が支援に入っていた唐桑へ向かった。迷わず被災地へ向かった背景には、学生時代の海外ボランティア経験があった。加藤さんは中国の山間部にあるハンセン病療養村で快復者の暮らしを支援するサークルに4年間所属した。差別や偏見を受ける快復者と交流し「現場で人と接しなければ分からないことがある」と身をもって知ったという。「震災が起きて、理屈なしにとにかく行かなければと思いました」と振り返る。

主な作業はがれき撤去や避難所支援だ。滞在が長くなるにつれ、次々にやってくるボランティアのコーディネート役を担うようになった。半年後にがれき撤去は完了したが、いざとなるとここで東京へ戻る自分が薄情に思えた。その頃にはすっかり唐桑になじみ、住人たちが弱音や本音を打ち明ける存在になっていたからだ。「よそ者だからこそ、もう少しできることがあるんじゃないか」。加藤さんは残ることを決めた。

住人の元気を取り戻す

一番気になっていたのは住人たちのしぼんだ気力だった。「東北がんばれ、気仙沼がんばれ、と激励され続けることに誰しも疲弊していました。これ以上どう頑張ればいいんだ、と」。前向きになれない住人に自分は何ができるか。はじめは、地域の元気な大人を取材し紹介するミニコミ紙を制作して配った。その後、住人が「唐桑には何もない」と口を揃えることが気にかかり、2012年からまち歩きイベントを企画した。住人と県外から来る大学生が一緒にまちを歩き、地図を描いて発表するという内容だがこれが当たった。最初はまったく乗り気でなかった住人らが俄然生き生きと口を開き始めたのだ。「何十年も昔のエピソードや、地図に載らない岩の名前、地名の由来などマイクの取り合いをするほどでした」と加藤さん。「ここにないものを持ってこなくても、もともとあるものを組み合わせれば新たな価値を創造できると開眼した。僕にとってまちづくりの原点になりました」。

着眼点未来を担う人を育てる

法人化し市の事業を受託

地元中学生と漁師体験

地元中学生と漁師体験

加藤さんは震災復興からまちづくりへ視点を移していく。2013年、気仙沼市から復興支援員を委嘱され、まちづくりの担い手育成を目的に講座やワークショップを精力的に開催しはじめた。この取り組みは後に、地元の若者向け人材育成プログラム「ぬま塾」「ぬま大学」へ発展し、姉妹関係にある合同会社colereによって現在も続けられている。2014年からは観光客向けに唐桑の漁師暮らしを体験できるツアーを企画。都会の若者に好評だったが、「差し迫る後継者不足を何とかしなければ」と途中で参加対象を地元中学生に切り替えた。

手掛ける事業もこの先やりたいことも増えていく中、2015年一般社団法人 まるオフィスを設立。2016年に気仙沼市移住・定住支援センターMINATOの運営事業を受託する。それまで運営資金は補助金や助成金に頼っていたが、市の事業を受託し資金面で安定を得たことは大きな進歩だった。

「将来は地元で」と言うのをやめる

若者人材育成、漁師体験、移住・定住支援がまるオフィスの三本柱となった。中でも加藤さんが強い思い入れで取り組んだのは、中学生の漁業体験だ。唐桑の魅力である漁業や漁師文化をどう次世代へ伝えるかを常に考え、体験に来る中学生には「漁業は面白いよ」「将来は地元で暮らせよ」と語りかけた。ところが中学生との交流が深まるにつれ、「自分は彼らの未来を縛っているのでは」と悩むようになった。気仙沼の未来を若者に託したいのなら、夢を狭めるのではなくむしろ選択肢を増やすべきだ。育てられ応援された経験があってこそ、生涯ふるさとと良い関係を結べるはず。「だから僕は『将来Uターンしろよ』というのをやめました」。そして加藤さんは2017年ごろから中学・高校生向けの探究学習の取り組みを始める。

連携地域団体や行政と連携

活気ある移住者コミュニティ

最初に唐桑へ入ったとき加藤さんを受け入れたのは、学生時代から交流のあった団体・FIWC(フレンズ国際労働キャンプ)で、活動費を支援した。生活費は大学時代の知人が、加藤さんの信念と行動力を見込んで義援金を集めバックアップしてくれた。

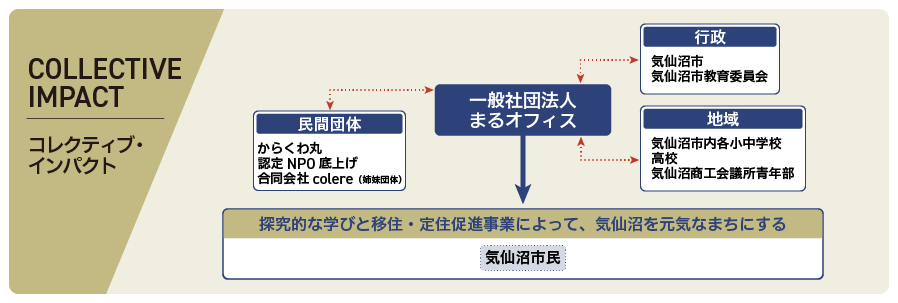

2012年頃の唐桑には、ボランティアで訪れそのまま暮らし始める若者が増えていた。加藤さんは彼らとともに、まちづくりの団体「からくわ丸」を立ち上げる。移住者だけでスタートしたが、徐々に地元の若者も巻き込みながら活発に活動を展開。加藤さんは代表を後任に譲ったが、からくわ丸は現在もまるオフィスと協力関係にある。気仙沼商工会議所青年部や、気仙沼で同じく若者向けの活動を続ける認定NPO底上げともさまざまな事業で協働し常に情報交換を行っている。

行政と連携し「探究学習」サポート

中学生の探究の相談に乗る

中学生の探究の相談に乗る

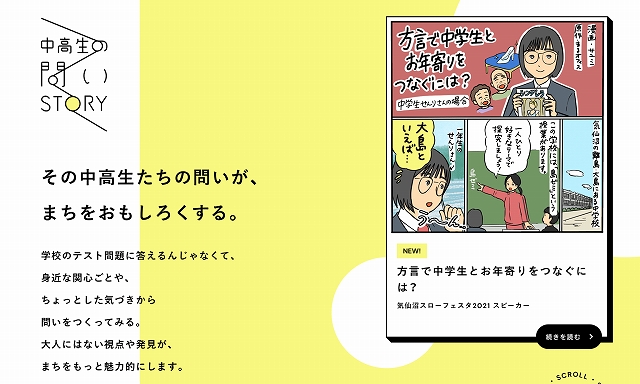

前述の通り、加藤さんの活動を知った気仙沼市の話から2013年に復興支援員に就任し、行政との連携を深めていく。一方で漁師体験プログラムをきっかけに、中学生の学びや夢、教育に関心を持ち、独自に中学・高校生向けに「探究学習プログラム」を企画した。探究学習は、自ら立てた「問い」に対して課題解決の方法を探り、実際にアクションを起こす中で学ぶもの。文科省の高校学習指導要領では2022年から導入されたが、加藤さんはこれに先んじて学校の休日に希望者を募って独自に実施した。

生き生きと個性を発揮し始める中高生の姿に手ごたえを感じ「市内の全小中学校で実施したい」と気仙沼市長、教育長へ直談判した。もともと地域学習に熱心だった市教育委員会の後押しもあり、市は「探究学習支援事業」を採択。まるオフィスは2020年度から、市が認定する「探究学習コーディネーター」として小中学校の総合学習の時間をサポートしている。この取り組みを市内の全県立高校にも広げようと、現在、地元の産官学の連携によるコンソーシアム結成を構想している。

持続性地域課題を学びの種に

意志を持って生きる人を育てる

中高生の探究を漫画にした「中高生の問いストーリー」

中高生の探究を漫画にした「中高生の問いストーリー」

「探究学習の目的は意志を持って生きる人を育てることです」と加藤さん。コーディネーターとして学校現場に入ると、一人ひとりが自ら考え行動を起こし始める変化を感じるそう。「子どもたちはテストの点数だけで評価されない学びを満喫しています」。

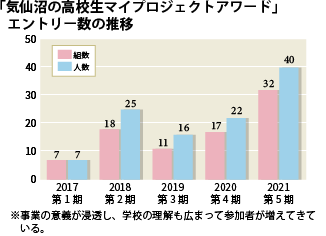

高校生向けには2017年から気仙沼市との協働で「気仙沼の高校生マイプロジェクトアワード」を実施。2021年度まで4年連続で全国大会への宮城県代表者を輩出し、2019年度には最高賞である文部科学大臣賞を受賞した。加藤さんの強い思いから生まれた探究学習は、少しずつ学校現場や行政の理解と共感を集め、全市を挙げての特徴的な取り組みに発展しつつある。

「地方には『子どもに勉強をさせると都会へ出ていって戻ってこない』という閉塞的な価値観が生まれがちです」と加藤さん。「でも探究学習を続けることで、そうではないと証明したい」と意気込む。実際に高校時代に加藤さんと一緒に活動した若者は、進学のために離れても就職でUターンしたり、遠方に暮らしても常に地元を気にかけ何かと手伝いに帰ってきたりすることがある。

「地方こそ面白い」の価値観を生む

2022年に刷新した法人のミッションは「地元の課題を学びに変える」。地域分散型社会を作るために、「いい学びは地方にこそある」という価値観を生みだしたい。それには「地元の子どもや若者がまちでの学びを面白がる」ことと、「面白い大人が外部から流入し続ける」ことが必要だ。だから、小中高生の探究学習・若者の人材育成と、移住・定住支援事業はどちらも重視する。

「面白い人材が入ってくるという状況は、実は震災直後に起きていた」と加藤さん。アイデアと情熱を持った大人が次々と被災地にやってきて地元住人と交わり、本気のチャレンジを繰り返した。「あの動きを平時にも起こしたい」。できるんですか、と思わず問うと加藤さんは「課題を学びに変えられれば、できます!」。気仙沼には課題が満載だ。課題を面白い学びの種に変えて、気仙沼を元気なローカルのモデルにしてみせる。道はまだ続く。