一般社団法人 双葉郡未来会議

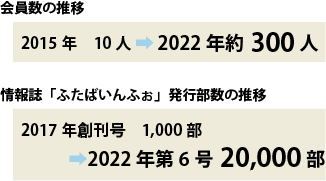

福島第一原発事故により、双葉郡8町村の多くの住人は身一つで避難を余儀なくされた。いつ戻れるか、家はどうなっているのか、友人はどこにいるのか、誰もが切実に情報を求めた。平山勉さんは避難直後から情報を発信し、2015年「昔の寄り合いみたいに用がなくても集まろうや」と「双葉郡未来会議」を設立。現在も、町や村の境を超えた活動を続ける。

ヒ ト避難先から発信を続ける

Uターン2年後に被災

2016年「双葉郡未来会議 season3

〜大能・双葉編~」開催

2016年「双葉郡未来会議 season3

〜大能・双葉編~」開催

平山勉さんは富岡町出身。福島県内の高校を卒業し、進学のため上京するときは「こんな田舎、絶対帰ってこねぇと思っていた」と笑う。東京で音楽レーベルを創業し仕事は順調だったが、2009年、高齢となった父が経営するホテルを引き継ぐためUターン。インターネットの普及が進み、音楽の仕事が富岡でもできる環境だったことも後押しした。

Uターンから2年足らずで東日本大震災が起きた。面積の半分ほどが福島第一原発の10キロ圏内に入る富岡町は全町避難を決断し、平山さんも40キロほど離れたいわき市の親戚宅へ身を寄せた。津波が町の中心である駅舎を流し、原発で大事故が起きていたことは、3月13日に親戚宅で見たテレビで初めて知ったという。4月22日、富岡町がすっぽり入る半径20キロ以内が警戒区域に設定され、立ち入りが禁じられた。

いわき市から発信と仲間集め

避難直後からインターネットを活用して情報の収集と発信をしはじめた。すると、身一つで避難した人たちから「人を探してほしい」「自宅へ家財を取りに行きたい」などの相談が届き、できる限り対応にあたった。

自宅に戻って生活再建する目途が立たない中、住人は転々と避難先を変えたり、新しい土地で生活を始めたりして月日が経つごとにニーズは変化した。しかし富岡町の行政組織は郡山市といわき市に分散して避難しており、業務に忙殺されてホームページの更新すらままならない。そこで平山さんは2011年秋にウェブサイト「富岡インサイド」を立ち上げ、行政が出す支援情報や町の写真の発信を独自に始めた。

一方、1、2年経つと「一時帰宅日に草刈りや家の修繕に協力してほしい」といったニーズが増えてきた。しかし富岡町など双葉郡の町村ではボランティアセンターを設置する動きが見られず、平山さんは2013年に「相双ボランティア」を立ち上げた。「相双」は福島県相馬地域と双葉地域を合わせたエリアを指す。全国にボランティアを呼び掛けるとまだ鉄道も復旧しない中、大勢が集まった。現在も約400人が登録し、活動を続けている。

そんな中で2013年、双葉郡から数千人もの避難者を受け入れたいわき市で、市民か避難者かといった立場を超えて対話をする場として「いわき未来会議」が発足し、平山さんも加わった。活動の中で双葉郡に特化した取り組みをしようと有志を集め、2015年7月に「双葉郡未来会議」を設立した。

着眼点町村の境を超えたつながり

寄り合い形式で助け合う

総合インフォメーションセンター

総合インフォメーションセンター「ふたばいんふぉ」を示すMAP

「双葉郡未来会議の思いは『寄り合い』だ」と平山さんが話す。双葉郡は8町村からなり、そのうち大熊町と双葉町には東京電力福島第一原発(通称「イチエフ」)が、楢葉町と富岡町に同第二原発(「ニエフ」)が立地する。「行政にはそれぞれ立場や思惑があるかもしれないが、住人は離れていても“お隣さん”なんですよ。だったら境界を超えて一緒にやろうよ、っていう思いで集まりました」。声かけに即時に応えたのは8町村から10人。昔ながらの地域の寄り合いのように「特に議題がなくても頻繁に顔を合わせて互いを分かり合う場」を作ろう。そうすれば自然にアイデアが生まれたり、誰かが困れば力を合わせて手助けしたりできる。メンバーは定例会を開いてそれぞれ町村の現状を報告しあい、現地を見学し、一般向けのシンポジウムも開催した。

帰町し拠点を開設

2017年4月、富岡町では帰還困難区域を除き避難指示が解除。これに先立ち2016年、経営するホテルは原発作業員や除染・解体作業員の寄宿舎として営業を再開した。平山さんは「富岡に戻ることもホテルを再開することも、一度もあきらめなかった」と言い切る。「こんな田舎、二度と住まねぇって出ていったのにね。故郷が厳しい状況に置かれるのを目の当たりにして『何とかしたい』と強く思うようになりました」。傷んだ自宅の修繕を待って、2017年9月に帰町した。

双葉郡未来会議は拠点を定めずに活動していたが、平山さんが富岡へ戻ったのを機に2018年、町内に事務所兼交流スペースとして「ふたばいんふぉ」を開いた。8町村の展示スペースを設けて発信拠点とし、物産販売も行う。団体の活動としてはホームページやSNS、YouTubeなどで「住人目線」からの発信を続け、毎年情報誌も発行している。

連携民間団体や行政と連携

震災後に生まれた団体から派生

無料情報誌を通して双葉群の現状や復興の

無料情報誌を通して双葉群の現状や復興の様子を発信

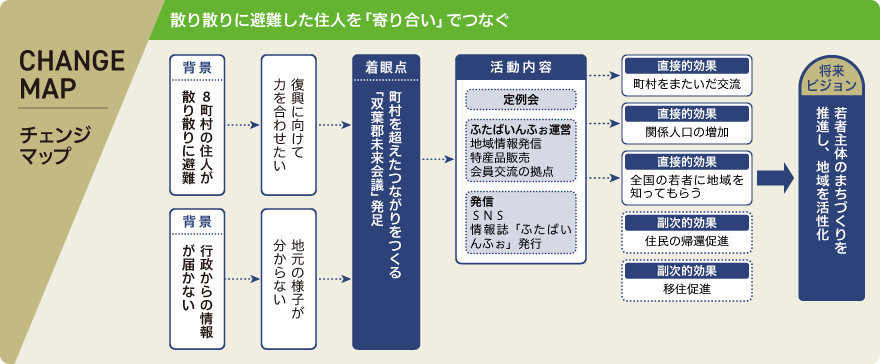

双葉郡未来会議は、いわき未来会議(現「未来会議」)の分科会の一つとして生まれ、独自に活動を発展させた。同様に誕生した団体「いわき・双葉郡の子育て応援コミュニティcotohana(コトハナ)」や「ふたば地域サポートセンター ふたすけ」などとは、情報や課題を共有しながらともに地域を盛り上げる歩みを進める。他にも、双葉郡で活動する民間団体とは日頃から交流を深めており、帰還困難地域には特に思いを寄せる。

富岡町の行政とは夏祭り・桜祭り・えびす講市などイベントの運営において協働し、富岡町商工会や浪江青年会議所、南双葉青年会議所の活動にも積極的に参加する。行政との関係について「正直、いっぱいケンカもしてきた」と苦笑する平山さん。自治体が大変なことは理解しながらも、「住民がここまでやるから、これはやってくれっていう話はあきらめずに何度もした。ケンカしてでも分かってもらわなきゃならないことがあるから」。でも思いを伝える努力をしてきて良かった、と振り返る。10年が過ぎて協調できる関係性が築けてきたと感じている。

次世代育成へ学校等と連携

地元の次世代育成への思いも熱く、中でも2015年に開校した福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校(双葉郡広野町)には継続的に協力する。内容は校外学習時に地域の案内や「ふたばいんふぉ」の見学受け入れ、高校の探究学習の相談サポート、講演などだ。2022年に統合により誕生した富岡小・中一貫校では、地元出身音楽家による校歌制作に携わった。

持続性若者の挑戦をサポート

法人化し組織を強化

平山さんが町内に掲げた横断幕

平山さんが町内に掲げた横断幕(現在は撤去)

10人で「寄り合いみたいに」スタートした団体だったが、現在は双葉郡の住民と支援者、関係人口含めて登録者数が約300人まで増えた。中心的に活動するのは10~20人ほどで、「30~40代の若手が中心になっている」と平山さんはうれしそうに話す。任意団体として活動してきたが、2021年一般社団法人化した。補助金の申請や他団体との連携がしやすくなるのが理由だが、「自分が何をしたいかより、若手メンバーが何かしようとしたとき実現をサポートできる体制を作っておきたかった」という。

地域の活性化と、若い世代を呼び込む仕掛けの一つとして、スタッフの発案からインターン受け入れや派遣も始めた。2021年は6つの企業・団体が主に関東圏の学生約30人を受け入れ、2022年以降も続ける予定だ。学生らは双葉地域の現状と奮闘する大人の姿に大きく刺激を受けた様子で、「実際に来て体験してもらうことの重要性を実感した」と話す。

できるところから自立する

被災地で生まれた団体が年々姿を消す中、若手を巻き込みながら活動を発展させられているのはなぜだろう。平山さんは「全然終わってないからじゃないかな」と言う。あまりにも巨大な壁を前に無力感に押しつぶされそうだった震災直後から、一人ずつ仲間を集め自分たちにもできる小さなことを探し、少しずつ光を広げてきた11年だった。しかしゴールはまだ遠い。長い年月がかかると分かっているから、同じ思いを持つ仲間が集まり続いている。

富岡インサイドというウェブサイトで2011年以来富岡町の現状を発信し続けたが、10年を機に更新を止めた。「富岡町のことは今や誰でも発信できる」というのが理由だ。平山さんの思いはまだ残る帰還困難区域へ向かう。

「イチエフの廃炉が完了するまで原発事故は終わったと言えない。俺たちが生きている間にゴールはないんだよ」。だからこそ、未来を担う若い世代のチャレンジを懸命にバックアップする。行政が風評被害対策に大金を投じるが、一番大事なのは「俺たちが普通に生活する背中を日本中に、世界中に見せること」だと考える。いつまでも避難者・被災者と言われたくない。自立できる人から、自立できる町から自立しよう。「ゼロからといえるまちづくり、やりがいは満載ですよ」と話す表情は明るい。