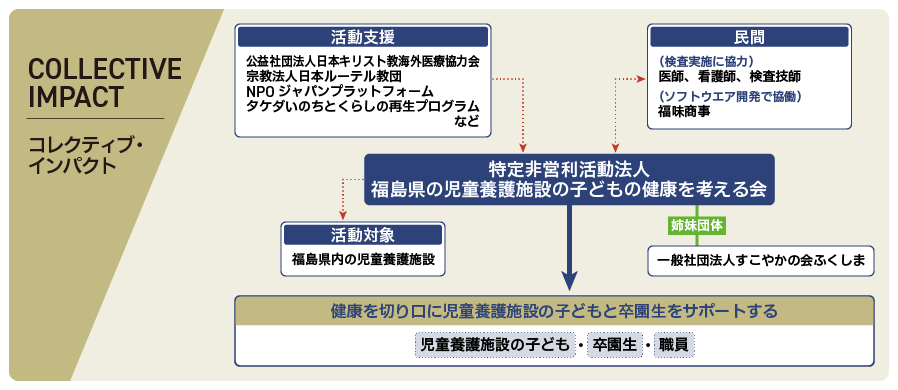

特定非営利活動法人 福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会

小児看護の専門家として世界の貧困地域や開発途上国で活動し、格差や不平等への違和感を胸に抱き続けた澤田和美さん。福島第一原発事故が起き、不平等や不条理が目の前で起きている事実に愕然としたという。仕事を投げうって福島へ移り、専門性を生かして児童養護施設の子どもたちのための活動を始めた。

ヒ ト小児看護の専門家として

不平等、不条理が目の前で起きている

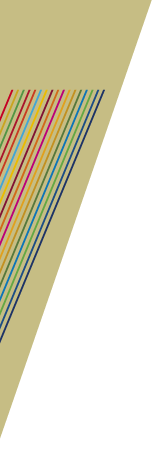

施設内で行う甲状腺エコー検査

施設内で行う甲状腺エコー検査

澤田和美さんは1982年に看護大学を卒業、看護師になった。「根が冒険好きで」アジアのへき地医療現場に滞在したりバングラデシュで生活したりした後、育児をしながら大学院で小児看護学を学び博士号を取得、東京医科歯科大で教壇に立った。しかし若い頃から常に持ち続けた「格差への違和感」を抑えきれず、国際協力機構(JICA)の看護教育プロジェクトに参加しアフリカ・セネガルへ。活動を通して「なぜ不平等が起きるのか」という疑問は膨らみ続けた。

2011年、東日本大震災と福島第一原発事故が起きたのは帰国後、大学教員へ復職していたときだ。何よりショックだったのは「東京の電気が福島から供給されていた事実」と「それを知らなかったこと」だ。「海外にばかり目を向けていたけれど、目の前にこんな不平等、不条理が起きていた。しかも自分はそれに対してまったく無知だったじゃないか、」と。

児童養護施設の子どもを誰かがケアしなければ

小児看護の専門家として何ができるか。震災後、児童養護施設(※)の状況を伝える報道がほとんどないことが気にかかった澤田さんは、人脈をたどって紹介を受け福島市の青葉学園を訪ねた。2011年8月のことだ。当時、福島県内の公立学校は保護者の要望等によって校庭の除染が進められていたが、養護施設にはまだ行政の手が回っていなかった。澤田さんはすぐに除染費用のための寄付集めに動く。さらに同じく小児看護を専門とする東京医科歯科大教員(当時)である丸光恵さんと共に、同園職員向けに子どもへの放射線の影響について医療的見地から助言する活動を始めた。

事故当時福島県内には8つの児童養護施設があり、2~18歳までの約450人が暮らしていた。彼らは自分の意志で居住地を移ることができず、健康や将来を心配する保護者がいない子どももいた。原発事故は、小児看護の専門家として放置できない事態、誰かがケアしなければ。「これまで福島の原発が作った電気と知らずに東京で恩恵を受けてきた自分は、大学教員をやっている場合じゃないと思いました」。澤田さんは仕事を辞め、2012年10月に丸さん、さらに東北大教授の塩飽(しわく)仁さんとともに「特定非営利活動法人 福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会(以下、福児童の会)」を設立。これに先立つ4月に福島市に事務所を開設し、実質的な活動をスタートした。

※児童養護施設はさまざまな事情で保護者の養育を受けることができない子どもが生活する施設をいう。

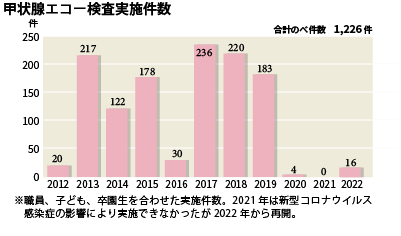

着眼点検査とデータ保管、健康教育

自前で甲状腺エコー検査

甲状腺超音波診断装置

甲状腺超音波診断装置

法人として最初に取り組んだのは、施設敷地の線量測定と子どもの内部被ばくを調べるための尿中セシウム検査だ。その後、福島県では事故当時18歳以下だった子ども全員の甲状腺エコー検査実施が決まったが、児童養護施設入所者の住民票は親元にあるためほとんどの場合、案内が届かなかった(関係者の努力により、後に制度は改善された)。同様に外部被ばく量測定用の個人線量計も届かなかった。施設の子どもが取り残されてはならないという思いに、公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会が応え資金を援助。甲状腺エコー検査は、超音波診断装置を購入して順次検査を実施し、個人線量計も配布した。エコー検査への子どもたちの不安を少しでも払拭するため、甲状腺がからだのどこにあるか、形状、働き、がんの早期発見・治療のために検査が必要なことなどを紙芝居に仕立て、子どもに説明した。検査前に説明するのは職員、検査直後には結果を見ながら医師、看護師、検査技師が説明した。

子どもが自分の体を大切にする力をつけることは重要だが、そのための働きかけができるのは常に近くにいる施設職員だ。そこで澤田さんらは、放射性物質のからだへの影響や内部被ばくの予防、さらに施設に比較的多い発達障がいや知的障がいのある子への伝え方などについて、職員向けの勉強会を開いた。助成金を活用して交通費を支給して広い福島全域から多くの職員が熱心に参加した。

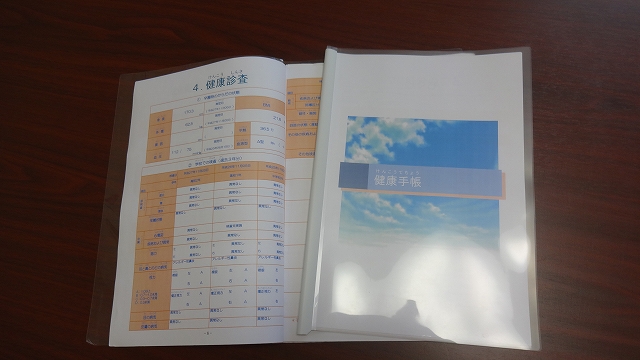

検査データをデジタル化し保管

検査結果はその都度本人と施設に紙で通知したが、澤田さんらは健康に関する情報を一つにまとめるべきと考えた。入所者は保護者を頼らず自分で自分の成長やからだの状況を把握する必要があることや、母子手帳や健康診断の履歴を持っていない子もいるからだ。一人ひとりの各種検査結果、予防接種履歴、成長の記録などをファイルして「健康手帳」と名付け、卒園・退所時に手渡すことにした。するとこれは単なる記録にとどまらず、「子どもにとって施設で大切に育てられてきた証しになる」と施設からも歓迎されたという。

しかし紙媒体には、枚数が増えると管理しづらく、なくすとデータごと消えてしまうという弱点があった。電子化するための専用ソフトの開発費用がなかなか調達できずにいたが、会の活動に共感した宗教法人日本ルーテル教団が資金援助を申し出て、地元の福味商事がシステム開発を行い、健康手帳プログラムが完成した。これによって2014年以降、入所児童の成長や保健、検査の記録がデジタル化された。現在、卒園の際にはデータをプリントアウトして綴じた健康手帳と体温計、缶入り絆創膏、日常的な病気やケガの手当ての方法を伝えるオリジナルハンドブックを渡して送り出している。

連携民間団体、医療関係者と連携

青葉学園との出会い

2017年発行五周年記念誌「軌跡」

2017年発行五周年記念誌「軌跡」

澤田さんの活動の端緒は青葉学園との縁だ。澤田さんは2011年8月同園を訪ね、当時の神戸信行園長と「6時間ぶっ通しで語り合った」と振り返る。制度の狭間で十分な支援を受けられない子どもたちの窮状に耳を傾け、施設職員の不断の努力を目の当たりにし、仕事をなげうってでも活動を始めようと決意した。「神戸園長とキリスト教の信仰を同じくしていたことで、近しく思ってもらえたのかもしれません」と澤田さん。後に甲状腺エコー検査や、健康手帳システムの開発の際に支援の手を差し伸べたのもそれぞれキリスト教関係団体だった。中でもシステム開発事業はNPOと企業の協働事例として高く評価され、日本パートナーシップサポートセンター主催の「第11回パートナーシップ大賞優秀賞」を受賞した。

黒子に徹する覚悟

医療者、大学教員、研究者としての実績を持つ澤田さんの人脈は、さまざまな場面で力を発揮した。法人を立ち上げる際の仲間、甲状腺エコー検査にたびたび駆け付けてくれる検査技師や医師などだ。活動は常に「養護施設の子どものために」を最優先に突き進んできたが、福児童の会メンバーが子どもたちと直接会うことは、検査の時以外はほとんどない。施設には環境の変化が苦手な子が少なくないからだ。そのため会は黒子に徹しながらも、施設を運営する法人や職員との信頼関係を重要視して取り組んだ。

持続性卒園生の総合的支援へ

卒園生ケアのため法人設立

健康手帳

健康手帳

福児童の会の支援対象は児童養護施設に入所する子どもと定款で定めているが、澤田さんは卒園生への一歩踏み込んだ支援の必要性を感じるようになった。施設出身者が除染作業や居住制限区域の解体作業等に就いたり、日雇いで不安定な生活をしているという話が聞こえてくるようになってきたからだ。そこで2019年、一般社団法人すこやかの会ふくしま(以下、すこやかの会)を設立し卒園生の支援にも乗り出した。卒園時に渡す健康手帳と共にすこやかの会へSNSでつながるQRコードを入れ「放射線のこと、健康のことで心配があったら相談できます」と記載した。さらに、より具体的に卒園生と繋がるために開始したのが卒園後、養護施設を通して贈る「食料支援」で、この目的は食料を届けるだけではない。「あなたを気にかけているよ」「ここにいるよ、連絡してね」と本気で伝えるためだ。

多様な支援を一元的に行う機関が必要

2011年3月に福島県内の施設にいた最年少の子どもは現在13歳。この子が卒園後は健康手帳を活用しながらすこやかの会が健康を見守っていく。澤田さんはその専門性から健康を切り口に施設の子どものサポートを行ってきた。一方で「卒園生には仕事や生活、健康などの多様な悩みを複雑に絡み合うので、包括的に受け止める支援が必要」と強調する。その一助になればと、施設出身者の支援を専門的に行う自立支援専門相談員向けの「アフターケア研修会」をすこやかの会主催で開催している。そして、過去に施設で育った人が支援側で活動する「当事者支援」を福島県で実現したいという夢もある。

養護施設出身者が社会で厳しい壁にぶつかることは少なくない。卒園生が連絡をしてこなくても「あなたは大切な存在」と伝え続け、自分を大事にしてくれることを願う。「彼らが独り立ちした後にどう生きていくか」澤田さんの胸にあるのはそのことばかりだ。