認定特定非営利活動法人 桜ライン311

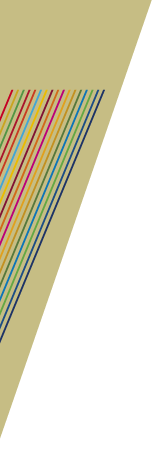

津波到達地点にコツコツと桜を植え続ける人たちがいる。目標は170キロの長さに1万7千本。この壮大な夢は「もっと助かったはずの命」を未来の人に後悔させるまいという切実な願いからスタートした。事業収入源を持たない法人が長く活動を継続している事例は、他団体のヒントにもなりそうだ。

ヒ ト津波到達地点を桜でつなぐ

地元へ戻り支援団体設立

陸前高田市の浸水区域を示す地図

陸前高田市の浸水区域を示す地図

震災が起きたとき岡本翔馬さんは東京の建設会社で働いていた。生まれ故郷の惨状をテレビで見て「仕事している場合じゃない」と同郷仲間と車に乗り、陸前高田へ入った。家族の無事を確認し、2週間ほど避難所の手伝いをすると、全国から物資や人の支援が大量に流入するようになる。しかし避難所は基本的に被災者による自主運営のため、余裕がなく対応しきれないことも多かった。岡本さんは「地元事情に通じ、なおかつ“外側”の感覚も持つコーディネーターが必要だ」と感じ、仕事を辞めて被災地支援団体「SAVE TAKATA」を立ち上げる。日ごとに変わるニーズに対応しながら、情報発信や支援者と被災地の橋渡しを行った。ホームページとSNSを開設すると、物資や炊き出し、イベント開催等の支援の申し出や問い合わせが毎日数十件も届いたという。それらを特に全国からの支援が直接届かない小規模な避難所へと紹介した。

「もっと多くの命を救えたはずだ」

陸前高田市の全避難所が解消したのは2011年8月。岡本さんらは被災者が仮設住宅へ移っても支援を続けた。ある日仮設住宅の自治会長から「悔しいんだよ、本来もっと多くの命を救えたはずだ。この教訓を次の世代へ伝えられないか」と相談を受けた。団体のメンバーも含めて話し合い、津波の最高到達点に目印として桜の木を植えようと決める。市内の津波到達ラインは170キロに及び、10メートル間隔で植樹すると1万7千本だ。この膨大な作業を達成するために団体を立ち上げ、費用は寄付金を募ることにした。中には仮設住宅で暮らしていて生活再建もままならないメンバーもいたが、とにかく前へ進もうと2011年10月に10人で任意団体「桜ライン311」を設立。インターネットで発信すると、河津桜で有名な神奈川県松田町から苗木約50本の寄贈申し出があった。これを最初の桜として11月に植樹し、翌12年3月には400人ものボランティアを全国から集めて大規模に植樹会を開催した。

着眼点1万7千本を必ず達成する

石碑よりポジティブな対象

2018年の植樹会で記念撮影

2018年の植樹会で記念撮影

なぜ桜の植樹なのか。過去に度重なる大津波に襲われたこの地で、先人は「地震が来たらここより上へ逃げろ」と示した石碑を立てていた。しかし多くの住人は石碑の存在を知りながらその意味を正しく受け止めず、今回の震災で多くの人が逃げ遅れた。岡本さんらは「石碑よりもっとポジティブな思いを寄せられるものが必要だ」と考えた。日本人にとって特別に思い入れが深く、次世代へ伝承するために人の寿命より長く残るもの…「それは桜、一択でした」。

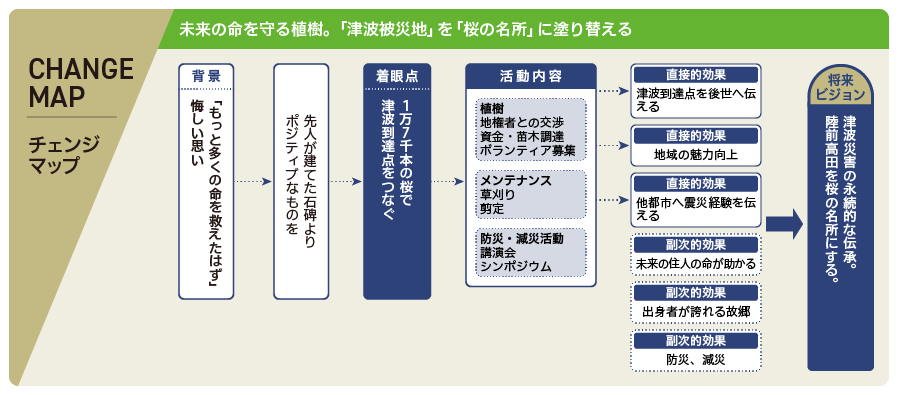

1万7千本と聞くと作業量も必要な資金も途方もないように思えるが、「できるかできないかの議論は起きず、どう実現するかしか考えなかった」と岡本さん。「身近な人をなくしたメンバーも多く、思いは全員強かった」。やるべきことは多かった。地図に津波到達ラインを引き植樹する地点を決めたら、地権者を探しだして「桜を植えさせてほしい」と交渉した。資金や苗木を集め、ボランティアを募集して毎年春と秋に一斉に植樹を行った。植えた木は草刈りや剪定、施肥などの管理が必要で、造園業者から指導を受けながら自分たちで世話を続ける。品種は比較的病害に強く寿命も長いオオヤマザクラ、エドヒガンザクラ、ベニシダレザクラを中心に現在までに約2千本を植えた。

寄付者に信頼される組織を作る

1万7千本の達成は発足から30年後の2041年を見込む。息の長い活動と法人の継続が大前提だが、活動の性質上事業収入はほとんどないため最大の課題は資金確保だ。被災地で生まれた多くの団体が資金難で活動を縮小・休止する中、桜ライン311は必要な資金を十分に調達し続けている。活動をPRしながら、考え得る限りさまざまな形で寄付を募り、頭を下げて回った努力の賜物だ。「最初から自分たちだけでは絶対にできないと自覚していたことは大きい」と岡本さん。「『助けてください』と言い続けたし、支援をいただく分、甘えず妥協せずやってきた」。2011年のまだ復興には程遠い状況の中、すぐには役に立たず空腹も満たさない「植樹」に寄付を求めることができるかという悩みは深かった。しかし自己満足で終わらせたくない、未来の命のために必ず実現したい。「それならやるしかない。いざとなれば泥水を飲める団体でいようと話し合いました」。

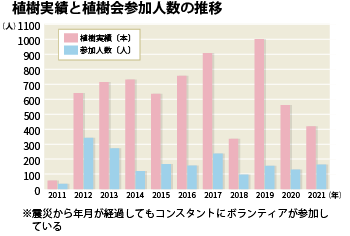

NPO運営のいろはも知らなかったが、当初から現在までブレない軸は「1万7千本の植樹を実現できる団体だと信じてもらえる組織を作る」。どんなにいい絵を描いても実態が伴っていなければ続かない。そのために当初の任意団体から2012年にNPOとして法人格を取得、2014年にはより要件が厳格な認定NPOへ移行し、コアスタッフは全員フルタイムで雇用した。岡本さん自身は防災士の資格を取り、全国で防減災や組織運営等の講演活動を行う。活動を広く知ってもらうためウェブや紙媒体でこまめに発信し、寄付者へのお礼と報告も欠かさずにやってきた。

連携個人・団体・企業の支え

寄付者との関係性を守る

植樹会の様子

植樹会の様子

毎年助成金の申請も行うが、資金源の多くは寄付金だ。そのため寄付者の思いを受け取り、桜と陸前高田の未来に還元することを非常に大切にする。事業報告と収支計算書をきちんと公表することはもちろん、寄付者に説明のつかない支出は一切行わない。一度でも寄付してくれた人・団体・企業には毎年レポートを送付するなどつながりをキープする。寄付をしやすいようオンライン決済、クレジットカードを活用した定期的な寄付、古本・ブランド服を送ることで寄付ができるシステム、ふるさと納税も導入した。特に古本による寄付は学校単位で生徒会が取り組むなど関心が広まっているという。

企業・学校単位で植樹に参加

企業のCSRへの関心の高まりもあり、単なる寄付でなく植樹会や桜のメンテナンスへの参加、チャリティグッズを販売し収益を寄付するなどの、活動を伴う協力が増えている。地元の小中学校・高校から学校単位での植樹会や卒業記念植樹の相談もある。寄付金だけでなく実際に植樹を体験するとその木に愛着が湧き、定期的に見に来る人も少なくない。ボランティアの広がりは関係人口の増加にもつながっている。自治体との連携としては、陸前高田市および岩手県が植樹地を提供している。

また岡本さんは全国各地の企業や団体、教育機関等で年間20~30件の防災・減災に関する講演も行う。

持続性関心を薄れさせない

発信を強化し寄付額をキープ

植樹した木のメンテナンス作業

植樹した木のメンテナンス作業

桜ライン311の活動は当初から多くの共感を集め、寄付金も順調に集まっていた。しかし震災から5年が経過した2016年には最初の年の3分の1程度に落ち込んだ。風化に加えてさまざまな公的支援や企業支援が撤退した時期だ。ここで岡本さんは関心を持ち続けてもらおうとホームぺージ等の発信を強化、さらに寄付者とのつながりを見直したところ、翌年から持ち直し現在もコンスタントに寄付額をキープしている。

新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた2020年は春・秋とも植樹祭をやむなく中止し、2021年以降は状況に応じて規模を縮小しながら開催している。県外のボランティアを大々的に募れないのは痛手だが、一方でオンラインの普及によってイベントや講演会の引合いは増加した。多発する自然災害を受けて全国各地で「いつ自分が被災するか分からない」という切迫感が高まり、本気で学びたいという要望が増えているという。

誇れるふるさとに

岡本さんが自らの活動に大きな意義を見つけたエピソードがある。県外から来た植樹ボランティアがその後も桜を見に訪れ、土地の持ち主と交流を続けているという。高齢で一人暮らしのその地権者が岡本さんにこう話した。「津波で家族を失い、生き残って良かったと思うことなんてない。でも私を気にかけてくれる人がいる今は、明日も生きようって思えるよ」。未来の命を救うことだけを必死に考えてきたが「今いる人の生きる支えにもなれた。胸が熱くなりました」。

まだ目標は遠く、活動の先は長い。植えて終わりではなくずっと管理が必要だから、後継者育成も必要だ。「難しいことばかり、苦労ばかり」と言いながら先頭に立ち続けるのは、桜の名所として有名になっている故郷を夢見るから。「県外で暮らす地元出身者は、気を遣われたり気の毒に思われたりしたくなくて被災地の出身とは明かさないんです。それは悲しいこと。ふるさとは本来大好きで誇らしい場所であるべきです」。陸前高田イコール被災地というイメージを「桜のまち」に塗り替えてみせる。日本中の人が自分のまちに桜を見に来るなんて最高だ、そうしたら誰もが胸を張って故郷を語れるだろう。