一般社団法人とみおかプラス

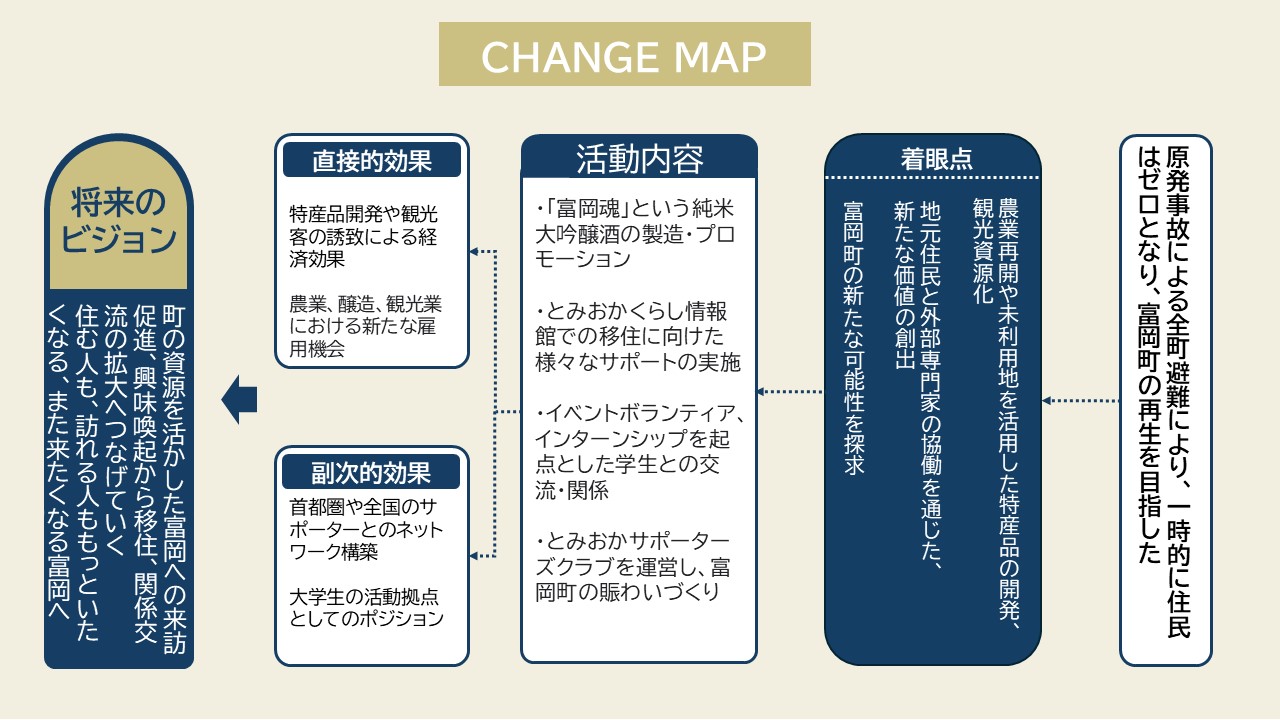

福島県双葉郡富岡町を拠点に活動する一般社団法人とみおかプラスは、2017年に設立された団体である。原発事故により町全体が帰還困難区域となり、2017年から避難指示解除が始まった富岡町。今なお、帰還困難区域が残り、避難指示解除後も、生活基盤や地域経済の復旧は進まず、多くの課題が残された富岡町で、とみおかくらし情報館」を運営し移住促進のサポートや、富岡町特産品「純米大吟醸/富岡魂」の新酒製造・販売、更には富岡町を応援して、盛り上げていく個人・企業・団体・自治体で構成する「とみおかサポータークラブ」を運営し交流のきっかけ作りを行う。避難先からの帰還者、移住者、Uターン者、転勤者と多彩な顔ぶれの事務局メンバーが、富岡町の復興、創生、賑わいづくりにつながる活動を多数行っている。

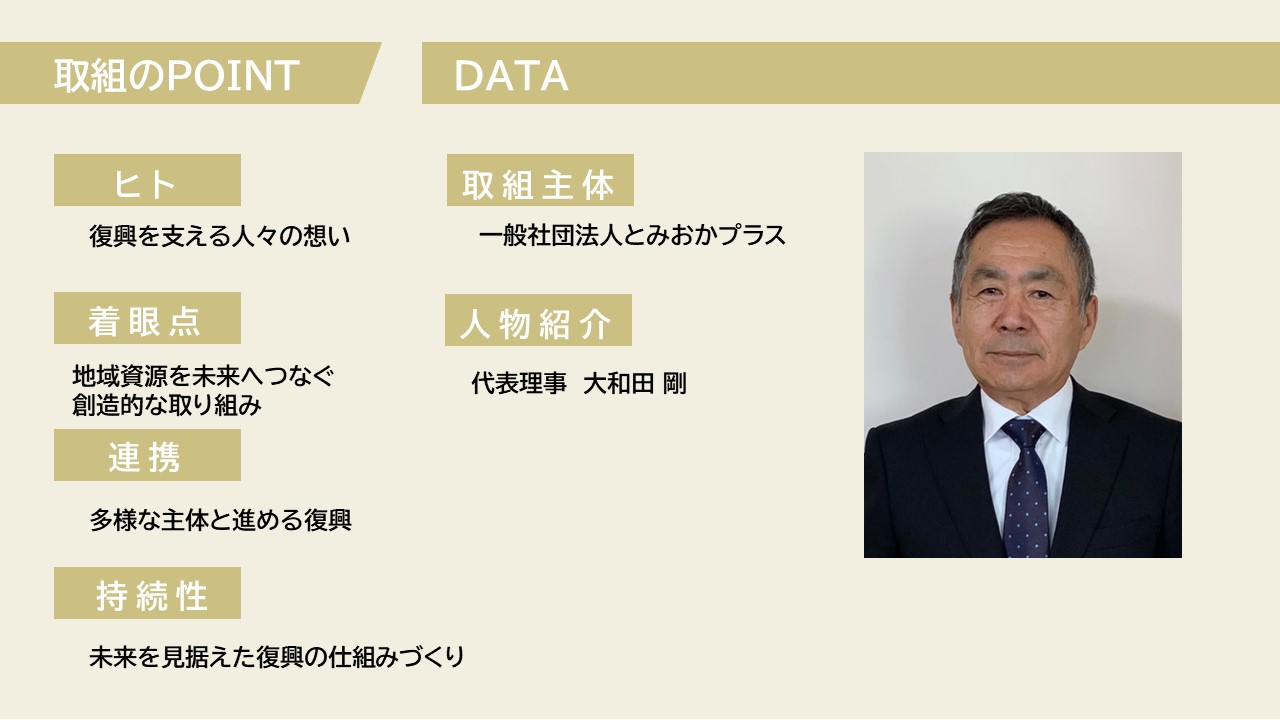

ヒ ト 復興を支える人々の想い

富岡町の復興を支える活動の根幹には、人々の強い意志と多様な背景を持つ協働者たちの存在がある。とみおかプラスは、代表の大和田剛氏と事務局長の香中峰秋氏を中心に、震災後の困難な状況の中で地元住民と外部支援者を結びつけ、復興の道筋を切り拓いてきた。ここでは、それぞれの人物の背景や役割、多角的な視点から見た「ヒト」の力を掘り下げる。

地元出身者としての視点:大和田剛氏の思い

大和田剛氏は富岡町で生まれ育ち、震災以前の町の姿や地域コミュニティの魅力を知る「地元民」として、震災後の復興に全力で取り組んできた。震災で故郷を失ったことへの悲しみと「ふるさとを再生させたい」という使命感が、大和田氏を復興活動へと駆り立てた。

彼は、震災後の町が単に元の姿に戻るだけではなく、新しい価値を持つ町へと生まれ変わる必要性を早期に認識していた。そのため、とみおかプラスの設立に際して、地元住民だけでなく外部の専門家や支援者を積極的に巻き込み、多様な視点を取り入れることを重視した。「地元を知る者」としての知見を活かしながら、復興活動の枠を広げる努力を続けている。

外部視点を持つ挑戦者:香中峰秋氏の役割

一方、香中峰秋氏は震災後に初めて富岡町を訪れた「外部者」として、町の現状を目の当たりにした人物である。地元のつながりを持たない香中氏が、とみおかプラスの活動に参加するに至ったのは、震災直後の混乱した状況を見たことで「何かをしなければ」という強い決意を抱いたからだった。

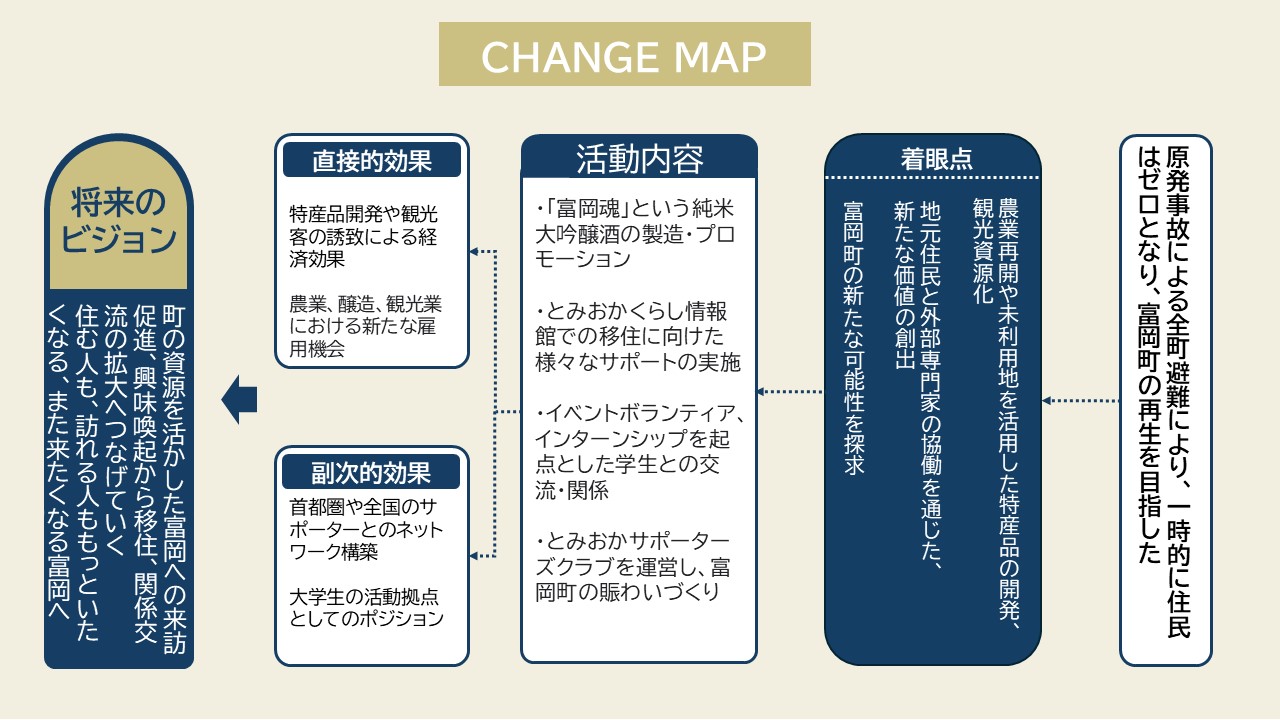

着眼点 地域資源を未来へつなぐ創造的な取り組み

地域資源を基盤とした特産品の創出

とみおかプラスの活動の中核をなすのは、地域資源を活用した創造的なプロジェクトである。

震災後、富岡町では農業が徐々に再開される中、地域の強みを活かした特産品開発が進められた。とみおかプラスの代表的なプロジェクトである「富岡魂」は、町内で栽培された米を使用した純米大吟醸酒である。このプロジェクトは、震災で荒廃した土地を再び活用する取り組みとして、農業従事者の再生支援を兼ねている。

「富岡魂」の製造過程には、地元住民だけでなく、外部からの支援者や専門家も関与している。酒造りの技術指導を行う醸造家や、商品のブランディングをサポートするマーケティング専門家が参加し、富岡町の復興ストーリーを商品に織り込むことで、単なる農産物以上の価値を創出した。この取り組みは、特産品開発を通じて地域経済を支える新たなモデルケースとなっている。

また、「富岡魂」は、首都圏や全国のイベントで積極的にプロモーションが行われ、地域外の人々との接点を増やす役割を果たしている。特に、消費者が直接製品に触れる試飲イベントでは、町の復興に共感した多くの人々が購買につながり、富岡町の支援者ネットワークの拡大にも寄与している。

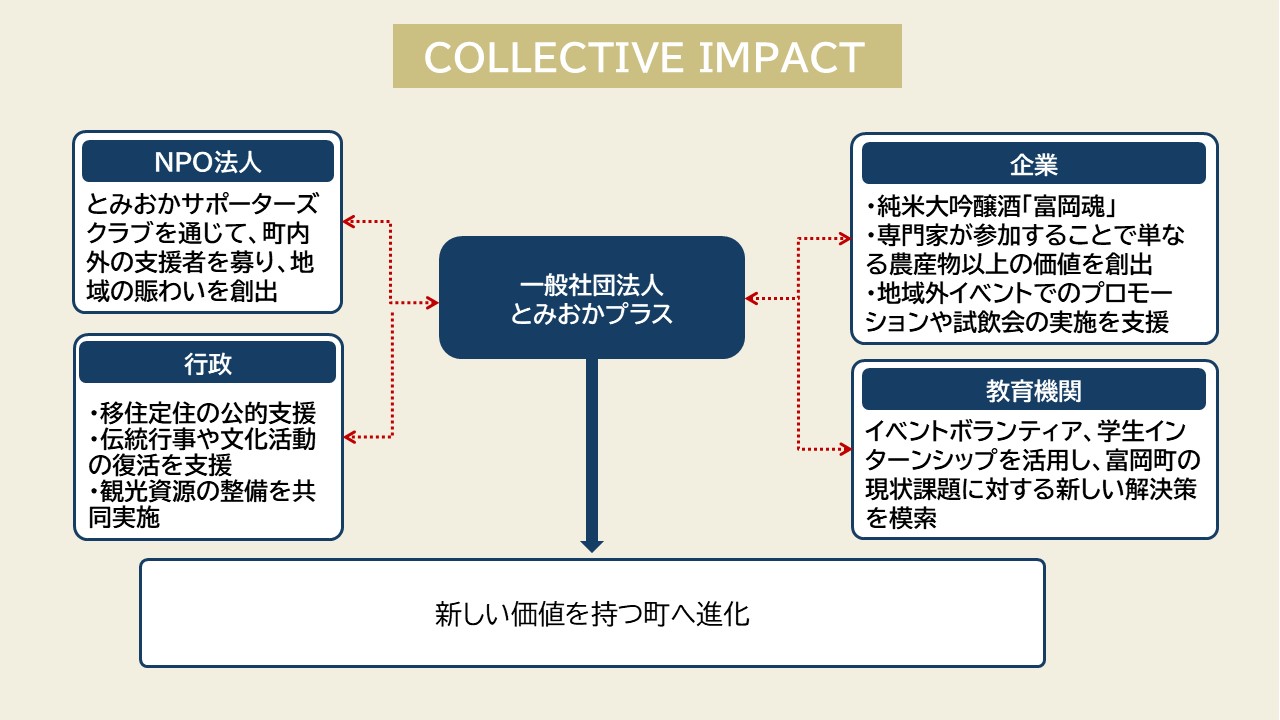

連携 協働:多様な主体と進める復興

とみおかプラスの活動は、地元だけでなく、全国規模の連携によって成り立っている。富岡町役場や地域住民団体を中心に、首都圏を含む企業や大学、NPO法人が連携し、それぞれの強みを活かしたプロジェクトを展開している。

大学生を対象としたインターンシップ事業では、富岡町の課題を新しい視点から捉える場として機能している。参加した学生たちは、地域の現状に触れる中で新しいアイデアを生み出し、それを復興プロジェクトに反映させることで具体的な成果を上げている。また、富岡町を応援して、盛り上げていく個人・企業・団体・自治体で構成するボランティア団体「とみおかサポーターズクラブ」を通じて、多くの支援者が富岡町のイベントや特産品プロジェクトに関わり、地域の賑わいを創出する活動に貢献している。

持続性 未来を見据えた復興の仕組みづくり

とみおかプラスは、持続可能な復興を実現するために、収益モデルの確立と人材育成に注力している。日本酒や観光事業から得られる収益は、活動の安定した基盤を支える重要な柱となっているほか、一部の事業を地元団体に移管することで、地域主導の運営を実現し、震災後の一時的な支援にとどまらない長期的な発展を目指している。

さらに、2025年度から始まる富岡町災害復興計画(第3次)についても、その策定にあたって、とみおかプラスは町役場から計画全体の構築を担う事務局の運営を委託されている。ヒアリングなどを通じて他団体と連携しながら、町の新たな課題に取り組んでいく。

香中氏は、「私たちの役割は、復興の入口をつくることです。その役割を果たした後は、次のステップへと進んでいきます。復興の今後の展開が非常に重要になってくる中で、その最終的なゴールや着地点が見えてくるのはこれからだと思います。そこに到達するまでの道のりで生じる課題に対して、今後も柔軟に対応していくつもりです」と語る。

今後の展望:震災を越えて未来を築く

とみおかプラスは、復興を超えた未来志向の町づくりを目指している。

香中氏は、「常に変化する時代の中で、新しい町づくりの軸を築くことが、町づくり会社の使命」だと語る。さらに、「どの地域にも『残すべき部分』と『変わるべき部分』の二つの軸があり、町づくりにおいてはその両者をうまく両立させることが重要です。常に変化し続けながらも、守るべきものは大切にする。そうしたバランスこそが、その町のアイデンティティにつながるのではないでしょうか」と続けた。

震災・原発事故を乗り越えた町として独自の物語を持つ富岡町は、新しい価値を創造し続ける地域へと進化している。その中心にあるとみおかプラスの活動は、今後も地域の未来を形作る重要な役割を果たしていくだろう。