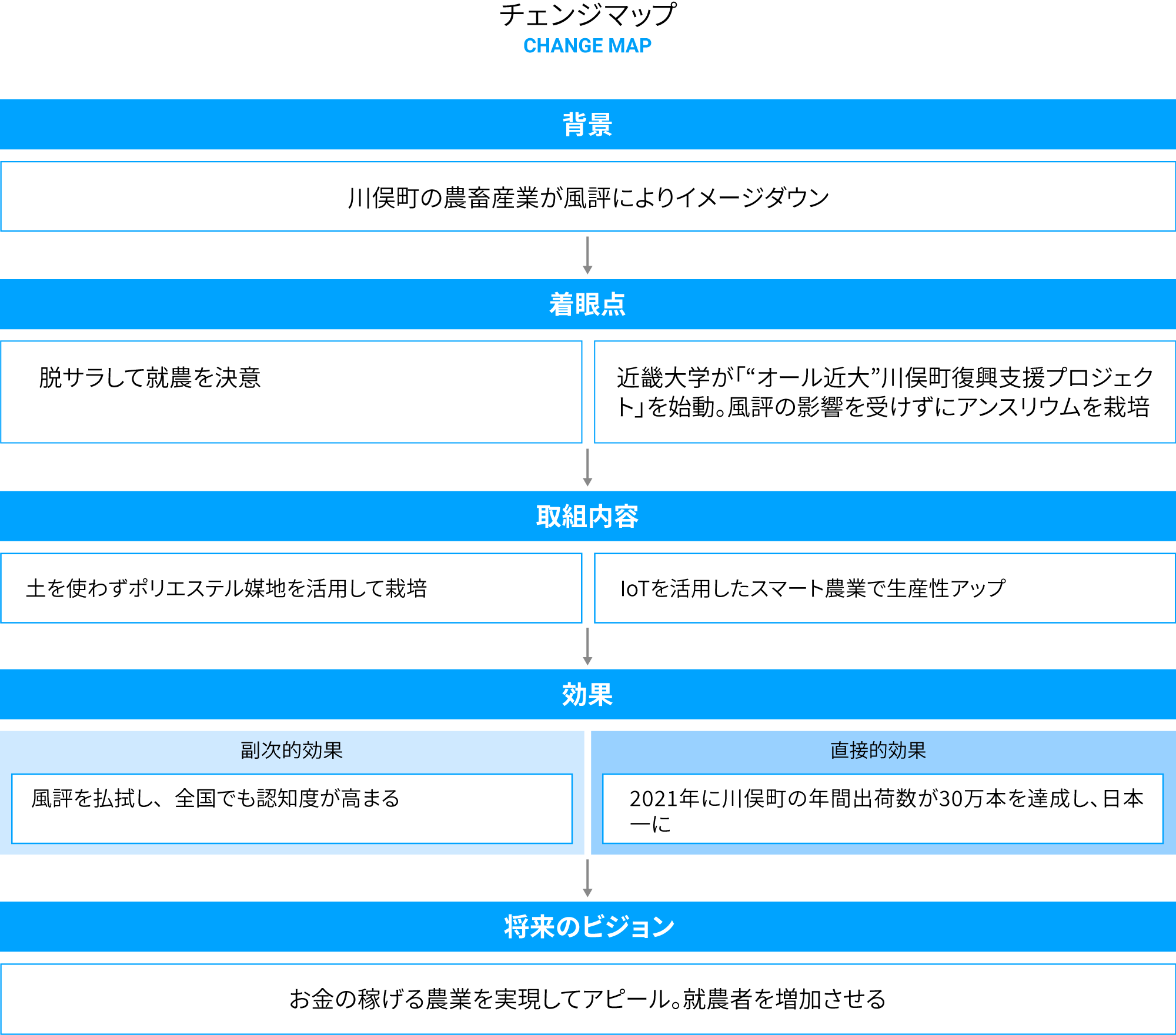

義父母の姿に憧れて脱サラし農業の道へ

「避難先で義父母が家業である花卉栽培(お盆、お彼岸で使われる小菊の栽培)をしていて、その姿を見て私もやってみたいと思いました。最初は兼業でとも考えましたが、いろんなことを知るにつれて本腰を据えてやらないと駄目だと感じ、農業一本でやろうと決めました」

こう話すのは株式会社 smile farmの代表取締役・谷口豪樹氏だ。埼玉県出身でゴルフ関連の仕事をしていた谷口氏は、東日本大震災発生時は茨城県水戸市におり、その時から「わずかでもいいから復興の役に立つことができないか」と考えていた。そして2013年のクリスマスに、たまたま転勤で福島市へやって来た。「妻とも出会えましたし、生活していく中で福島が好きになりました。ここで復興に携わっていこうと決心しました」と語る。

そんな谷口氏に再び転勤の辞令が出る。「いずれ転勤があるのは分かっていました。でも、2015年に結婚もして、他の場所で働くぐらいなら、会社を辞めて福島に残ろうと決めました」と谷口氏。福島市の印刷会社で働く傍ら、妻の両親が避難先で行っていた菊などの花卉栽培を手伝うようになる。

妻の実家は福島県川俣町の山木屋地区にある。東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で2017年3月31日に避難指示が解除されるまで、人が住めなかった場所だ。「義父母はいつ地元に戻れるか分からない中でも、一生懸命に農業を続けていて、その姿は本当にかっこよかったですし、今でも目に焼き付いています」と谷口氏は当時を振り返る。そして避難指示が解除になると同時に、自身も専業農家の道を歩むことを決意した。

そのタイミングで、近畿大学が川俣町とタッグを組んで2012年から進めていた、早期復興を支援する「“オール近大”川俣町復興支援プロジェクト」の一つ、アンスリウム栽培の話が飛び込んできた。他の農産物と異なり風評の影響を受けにくい花の栽培を積極的に推進する動きがあった中で、古着などをリサイクルして作られるスポンジのような手触りの「ポリエステル媒地」を土の代わりに使用すれば高品質な作物が容易に栽培できる他、土を使わないので風評被害に苦しむ川俣町の農業振興に有望であるとの考えから、アンスリウムの本格栽培に向けた準備が進められていた。

土を使わない新しい農業で風評の影響を受けずにアンスリウムを栽培

川俣町では2013年から、栽培マニュアルの作成に向けてアンスリウムの実証栽培を行っていた。2017年には、町内の11農家が合同で「川俣町ポリエステル媒地活用推進組合」を設立し、本格的な栽培がスタート。谷口氏もその一員となった。「この地域で南国の花が育つのか、土を使わないでできるのかという不安がなかったわけではありません。でも、土を使わずポリエステル繊維で栽培ができれば新しい農業の形ができ、次へのステップにつながると思ったんです」と話す。ポリエステル媒地には、土に比べ連作障害が起きにくい、難しい作業が不要、再利用も可能といったメリットがある。

簡単な挑戦ではなかったが、町の復興にも関わる事業だけに、「苦労があるのは分かっていましたが、まずは一度、成功させようと強く思いました」と谷口氏は語る。栽培開始から出荷までは2年ほどかかるため、その間の収入はゼロ。予想以上に費用もかかり、借金も増えたという。

例えば、寒さをしのぐために大型の暖房機器や厚手のカーテンを取り付けるなどしたが、それだけでは寒さに弱いアンスリウムの栽培に不十分で、谷口氏はハウス内の環境を自動的に最適化するIoT(Internet of Things)を導入。ハウス内の温度や媒地の水分量などをスマートフォンのアプリで確認でき、窓の開閉や水の散布を自動化するとともに遠隔操作も可能に。作業時間やコストをIoTによって大幅に削減したスマート農業を実現した。

そして諦めることなく栽培を続け、2021年に川俣町全体のアンスリウム出荷数が年間30万本を達成して日本一を記録する原動力になった。

「今思うと、農業のことを知らずに始めたから、ここまでできたんじゃないかなと。たくさん失敗もしてきましたが、全てが経験になった。無知だった自分に共感してくれた方も多く、たくさんサポートをしていただきました。そして2023年5月には、やっと認定農業者になることもできた。本当の意味でのスタートはこれからです」と谷口氏は語る。

2021年には法人化し、花卉栽培にとどまらず、ワークショップの開催、イチゴ栽培、観光農園の開設など、農業をより身近に感じてもらうための策を打ち出している。「4年前に、こういうことをしたいという目標を書いたんですが、それが今、こうして全て実現している。義父母から反対され、『やらせてもらえないなら埼玉に帰ります』と反抗したこともありました。アンスリウムが軌道に乗りつつある今、次は農業に関わる人を増やすために、成功例を作り上げたいと考えています」と話す。

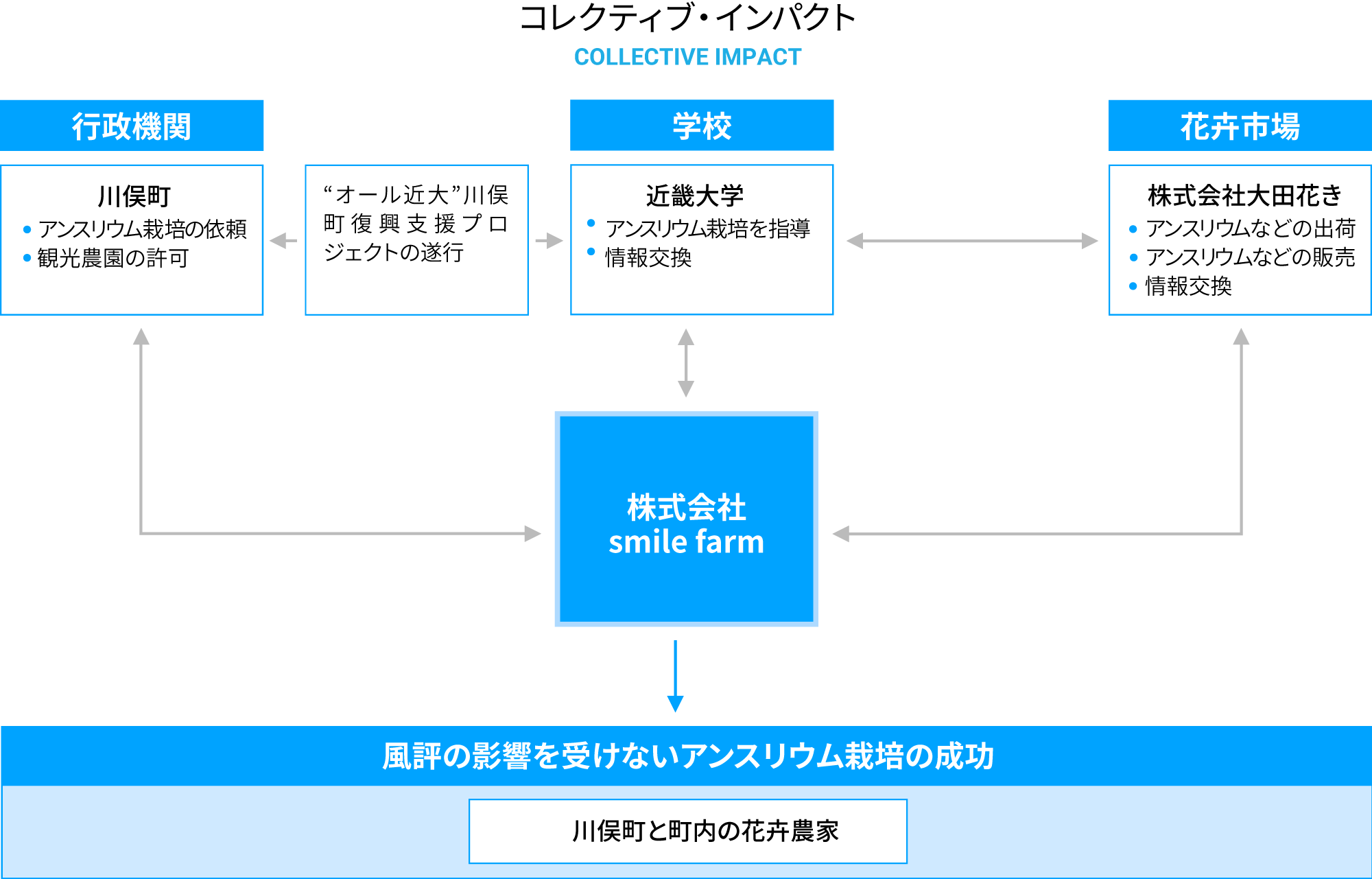

行政、大学、市場との連携が新たなチャレンジを生む

smile farmの成長に欠かせないのが、行政、近畿大学、アンスリウムの販路を請け負う株式会社大田花きの存在だ。

川俣町はアンスリウムを「復興の花」と位置付け、「かわまたアンスリウム」と名付けて町の活性化につなげようと、生産者を募った経緯がある。この行政の取り組みに賛同した一人が谷口氏だ。また、町では関係・交流人口を増やしたいというねらいもあり、谷口氏はこれにも応えるべく2023年2月にイチゴ狩りやアンスリウムを活用した観光農園をスタートさせた。「この農園にたくさんの人が訪れてくれれば町の活性化はもちろん、若い世代へ農業の魅力を伝えることもできると思うので」と谷口氏は語る。この農園は、アンスリウムやイチゴ狩りの他、季節の野菜の収穫体験ができ、フラワーアレンジなどのワークショップも楽しめて、訪れた人が「笑顔になれる観光農園」だ。

復興支援の一環として「“オール近大”川俣町復興支援プロジェクト」に取り組んできた近畿大学は、社会連携推進センターの田中尚道教授が中心となり、谷口氏ら川俣町の農業者にポリエステル媒地を活用したアンスリウムの栽培方法を伝授。川俣町ポリエステル媒地活用推進組合が始動した当初は月に1度、川俣町を訪れて農家の人々と情報交換を行っていたという。「ポリエステル媒地については、アンスリウムだけでなく、イチゴ、トマトなど、野菜や果物の栽培も可能であることも教えてもらいました」と谷口氏。それが、観光農園の実現にもつながっている。

栽培以外の部分でも関わりは深い。同大学の文化デザイン学科の学生が、アンスリウムの販売に使うダンボールのデザインも手がけた。「大学との連携によって視野が広がるだけでなく、新しい挑戦もしやすい環境にあるのはありがたいです」と谷口氏は語る。

そして、大田花き。花卉の出荷は約9割が市場向けとなるため、その存在はとても大きい。東京都に本社を構える大田花きは、卸売市場を管理している他、コンサルタント事業も展開。「組合設立当初、売り先が心配だったのですが、町と近畿大学さんが大田花きさんと話し合いを進めてくれて出荷が決まりました。今ではアンスリウムだけでなく、他の花についてもアドバイスを頂くなど、良好な協力関係を築けています」

もうかる農業を実現し就農者を増やしていく

2017年の就農後、さまざまな経験を積み、周囲からも一人前と認められるようになった谷口氏。福島の復興に関わるという思いを実現させる中で、新たな目標も生まれてきている。それは、農業に関わる人を増やすことだ。「農業の経営は難しい。いいものを作ろうとすればするほどお金もかかりますが、薄利で割に合わない部分もある。私自身も燃料費の高騰などがあり、人材を確保できない状態が続いています」

農家の高齢化や人手不足は今に始まったことではない。10年以上前から叫ばれているが、明確な解決策はない状況だ。だからこそ谷口氏は自分の成功体験を、若い人たちを中心に伝えていきたいと強い意欲を見せる。

「職業の選択肢が広がった中で、農業に興味を持ってもらうには『稼げる』という点をアピールしないと駄目だと思います。川俣町は高冷地で雪も少ないエリアですので、少し時期をずらして野菜を出荷できることもある。そういう地の利も生かし、新しい農業にチャレンジしていけば、絶対にもうかる農業ができると思います」と話す。

自らが新しい農業のスタイルを確立し、それを若い人たちに伝える。実際に作業も体験してもらえば、興味を持つ人も増えていくだろう。そして、就農したい人にはサポートを行っていく。そうした流れを生み出して、農業に携わる若者を増やしていきたいと考えている。

20代、30代の若者にアピールするだけでなく、子どもたちが農業に触れる機会を増やして興味を持ってもらう施策も考えている。「子ども専用のイチゴ狩り施設を造りたい。また、子どもたちが体験農園で作った作物を一日店長のような形で販売することも体験してもらえれば、総合的に農業に関するイメージが膨らむと思うんです」

農家の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加をはじめ、日本の農業が抱えている問題は多い。しかし、農業未経験者から認定農業者まで成長し、さまざまなアイデアと工夫で新たな農業の形を切り開いた谷口氏のような農業者が増えていけば、この厳しい状況も少しづつ変わっていくのではないだろうか。

問い合わせ先

-

企業・団体名

株式会社 smile farm

-

代表者

谷口豪樹氏[代表取締役]

-

所在地

福島県伊達郡川俣町山木屋字向東山5-9

- WEB