「復興の先」を見据え、将来を担う若者支援を決意

NPO法人みやっこベース理事長の早川輝氏は福岡県出身で、元々東北とはゆかりがなかったという。東北と関わるきっかけとなったのは、大学卒業後に起きた東日本大震災だった。「当時は遠く離れた地にいたのですが、他人ごととは感じられず、何かできることはないかと思いました」と早川氏は語る。

2011年6月、震災で大きな被害を受けた岩手県宮古市に、ボランティアとして出向いた。当初は2カ月程度の滞在を予定していたが、地域の人たちと親しくなる中で、継続的に関わりたいと考えるようになった。そんな折、知人からボランティア団体の立ち上げに誘われ、参加を決める。「いろいろと悩みましたが、いわゆる『よそ者』だからこそ、地元の人たちとは異なる視点や役割で復興支援のお役に立てるのではと思い、宮古に残ることにしました」と話す。

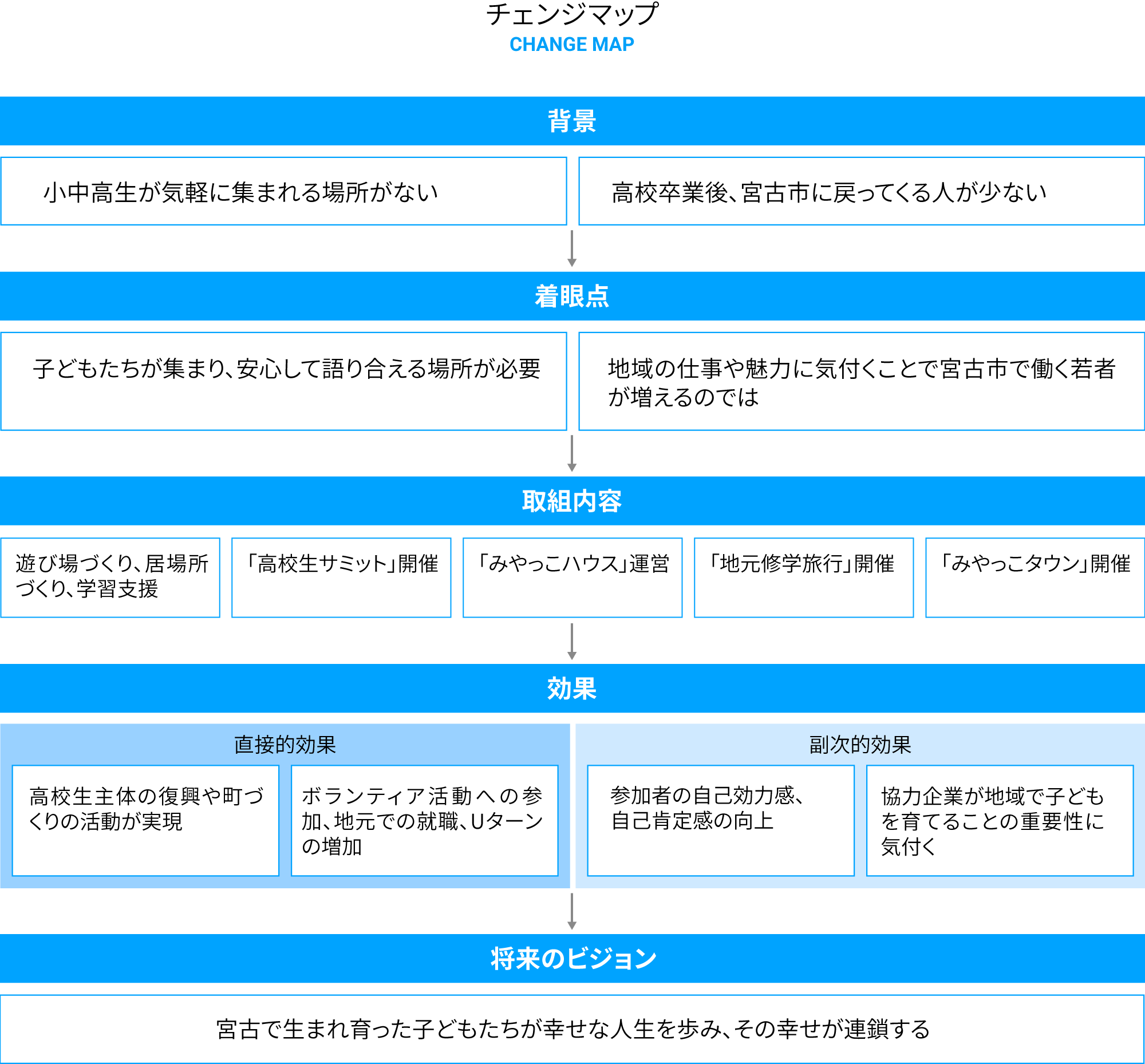

ボランティア団体は1年ほどで解散になったものの、「自分にできることはやりきりたい」という思いがあった早川氏。復興を遂げた後に必要なことを考える中で、ボランティアの活動の中で行っていた、遊び場や居場所づくり、学習支援といった子ども・若者への支援が重要だと感じ、宮古市に残って活動を継続することを決めたという。

宮古市では被災直後から、地元の中高生が泥かきなどのボランティアに積極的に取り組んでいた。早川氏が宮古に入った2011年6月ごろには学校も再開していたが、宮古商業高校のボランティアサークルが活動を継続し、子どもたちの遊び場づくりを一生懸命に行っていたのが印象に残っているという。

「こういう若者が将来の宮古を担っていけば、産業の担い手不足や経済低迷など、復興後に待ち受けるさまざまな課題も解決へと導き、持続可能な町の未来につながるのでは」と希望を感じたという早川氏。そこでボランティアに参加するきっかけを高校生たちに提供することで、すでに参加している高校生の仲間を増やすため、2013年2月にみやっこベースを立ち上げた。

高校生たちが集う居場所を設け、そこで生まれたアイデアを形に

団体立ち上げ以前より、仮設住宅で暮らす子どもたち向けの居場所づくりが求められていた。体を思い切り動かしてストレスを発散できる遊び場や、集中して勉強したり同年代と交流したりするスペースなどだ。そうした居場所づくりのコーディネートを、早川氏が行っていた。

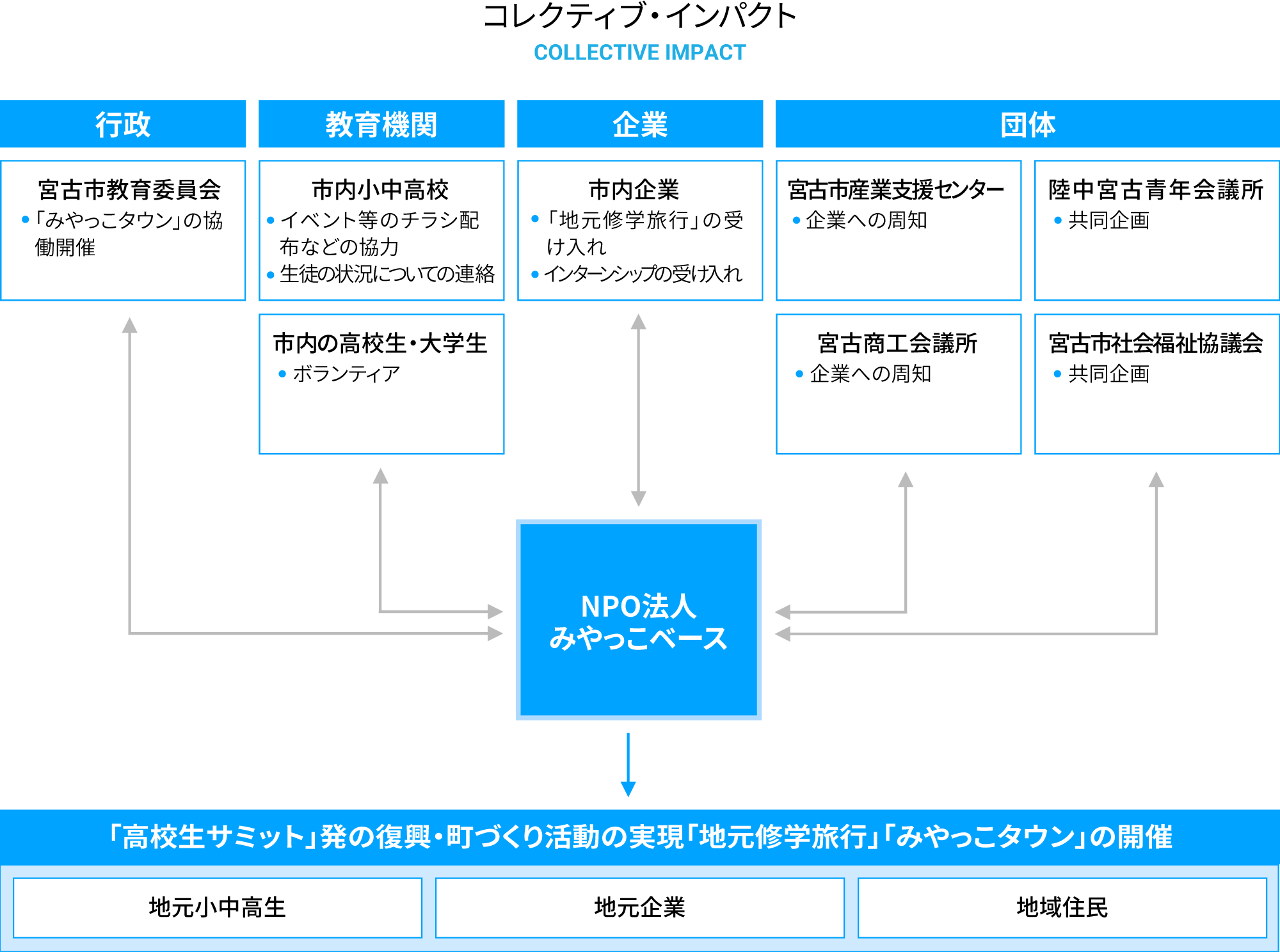

併せて若者世代のボランティアセンターのような役割も担う中で、ボランティアとして参加する高校生たちが意見を交わす場をつくろうと、2013年2月よりワークショップ形式の「高校生サミット」を企画。2014年4月にコミュニティースペース「みやっこハウス」を開設してからは、そこが活動の拠点となった。高校生らは、ボランティア活動や目の前の復興にとどまらず、広い視野で町づくりや地域活性化について考えていた。

「彼らの意見をアイデアだけで終わらせるのはもったいない」と感じた早川氏は、地域の人たちにプレゼンする機会を設けた。グランプリに選ばれた企画は、地域を巻き込みながら自分たちの手で実現させる仕組みを構築した。高校生サミットは毎月みやっこハウスで実施され、2018年度までに48回開催し、延べ800人以上が参加した。そこで生まれた高校生主体の活動は、商店街を高校生目線で紹介する「商店街のマップ作り」をはじめ10件以上に上る。

また、宮古の高校生が卒業後、そのまま地域で働く、もしくは進学・就職で一度は県外に出ても戻ってくるきっかけをつくるため、2015年より「地元修学旅行」を開始。進学やキャリアを考え始める高校生や大学生を対象に、宮古市での仕事や自然に触れる機会を提供。宮古で働くかっこいい大人の姿を見せることで、地域での進路選択を考えるきっかけとなっている。

関係性に支えられた活動。協力企業にも好影響及ぼす

高校生の主体性を育むためには、地域間の連携が欠かせない。例えば「地元修学旅行」では、多種多様な仕事が絡み合い、町の営みが成り立っていることを感じられるよう、さまざまな事業者に協力を依頼している。「地元の水産加工会社にご協力いただいた際は、加工工場の見学をしただけでなく、経営者の水産業の未来にかける熱い思いを伺いました。参加者からは『宮古で働く人がかっこよかった』などの意見が多く挙がりました。宮古市は幅広い産業があるため、皆さんのご協力のおかげでそれぞれの仕事の意義や、どのように社会の役に立っているかが伝えられていると感じています」と早川氏は話す。

2016年からは、小学生を対象にした「みやっこタウン」を開催。架空の町「みやっこタウン」をつくり、「仕事」、「大学」、「地域活動」、「消費(遊び、買い物)」の体験を通して社会の仕組みを学ぶプログラムである。これまで5回開催し、延べ815人の児童が参加した。

「みやっこタウン」で体験できる仕事などは、実際に宮古市にあるものばかり。そのため、こうした活動を実現するには、地域の企業や生産者、住民や行政の協力が必須だ。「人とのつながりに非常に恵まれていて、地域の皆さんのおかげで大きな苦労をすることなくやってこられました」と早川氏は謙虚に話すが、ボランティア活動から団体の立ち上げ、みやっこベースでの活動の中で築いてきた関係性と信頼があってこそだろう。

活動を通じ、協力する企業側にも得るものはあった。例えば、初めは早川氏の応援を目的に支援していたある経営者が、若者と接する中で地域全体で子どもを育てることの重要性に気付き、未来に向けた展望をより具体的に描けるようになったという。また、みやっこベース経由でインターンシップを受け入れたことで、社内のコミュニケーションが活発になったなどの好影響があった事例もある。「震災をきっかけに、多くの企業では変化が生じました。社長の代替わりや、若い経営者の就任、震災による負債を抱えた方など。こうした会社の将来を担う方々にとって、われわれの活動がいいきっかけを提供できたのではと感じています」(早川氏)

宮古で生まれ育った子どもの幸せのため寄付制度を創設

法人設立から10年がたち、活動の成果が徐々に出始めている。みやっこタウンに参加していた子どもたちが高校生になり、今度はボランティアとして活動に参加するケースも表れた。また高校卒業後にみやっこベースのスタッフになったり、Uターンして地域活性化に携わったりする事例もある。

一方で、早川氏の考え方も少しずつ変化している。「多くの若者と触れ合う中で、『宮古市に残ってもらうことや、戻ってきてもらうことが目的になってはいけない』と自分に問い直しました。たとえ離れた場所にいても、宮古市で生まれ育った子どもたちに幸せな人生を歩んでもらうことが一番です。われわれのプログラムなどを通じて、自分で自分の人生を良いものにできるという感覚を育んでもらいたいですね」(早川氏)

今後も活動を続ける上で、避けられない課題が資金調達だ。活動の有償化も一つの手段ではあるが、みやっこベースを利用する子どもやその親から料金をもらうのは活動の趣旨に合わず、子どもたちに機会の格差が生まれては元も子もないと早川氏は考える。

代わりに取り組んでいるのが、地域住民や宮古出身の人、地元企業や地元出身者が営む県内外の企業から寄付を募ることだ。2021年には、少額でも集まれば大きな支えになるといった考えから、月500円から支援できるマンスリーサポーター制度を設けた。2023年9月時点で寄付金は約240万円集まり、子どもの居場所づくりに役立てられている。

「自分の子どもの幸せを考えたら、周りの子どもやその親御さん、子どもを育む地域も幸せにならないと実現しないと思うんです。最近は、日本全体で他の人を気にかける余裕が減ってきているとも感じています。そのため、皆さまから応援の気持ちを集めて、子どもたちや地域に還元できたらと考えています」(早川氏)

問い合わせ先

-

企業・団体名

NPO法人 みやっこベース

-

代表者

早川輝氏 [理事長]

-

所在地

岩手県宮古市末広町8-24

- WEB