活動紹介

岩手県内陸部の高校生が、沿岸部を学び、その魅力を取材する『岩手さんりくを探求!「YOUTH特派員」』開催レポート

「新しい東北」官民連携推進協議会では、今年度も、岩手県を拠点とする協議会の副代表団体等(岩手県、岩手大学、岩手銀行、いわて連携復興センター及び復興庁)による意見交換会を実施しています。

内陸部と沿岸部の交流の減少や、若年層における震災の記憶の風化といった意見交換会で議論された内容を踏まえ、「沿岸と内陸を繋ぐ」ことをテーマとして、本年度は内陸部に住む高校生が、沿岸部を題材として動画取材をするプログラムを実施しました。動画の構成や取材先などを自ら考え、そのうえで実際に取材するという過程の中で、沿岸部の被災状況や現状を学びつつその魅力を探求し、沿岸部との繋がりを強めていくことを目的としています。

本稿では、12月7日(土)8日(日)の2日間で、高校生7名が三陸沿岸部を取材した模様をレポートします。

<事前ワークショップの開催>

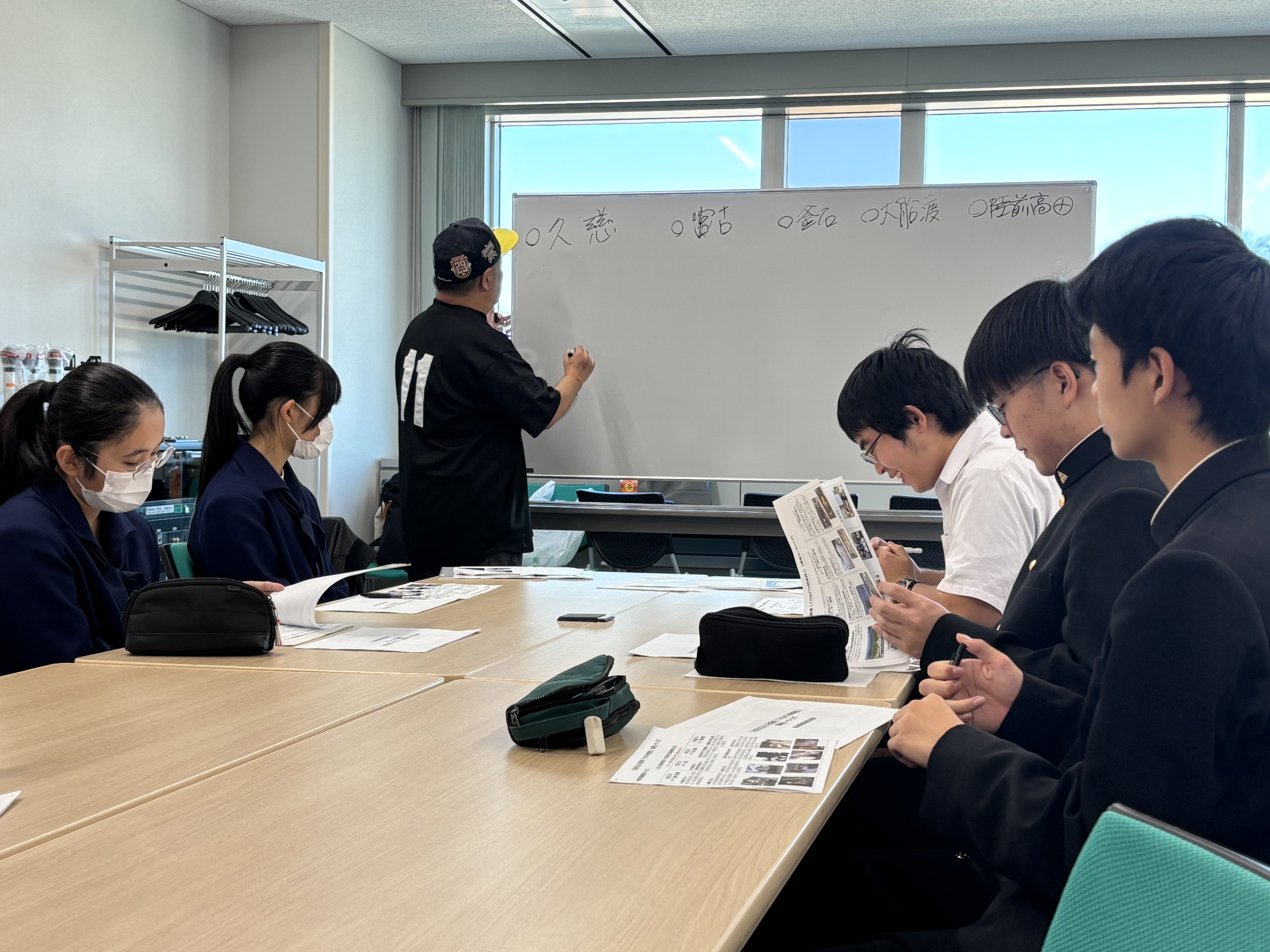

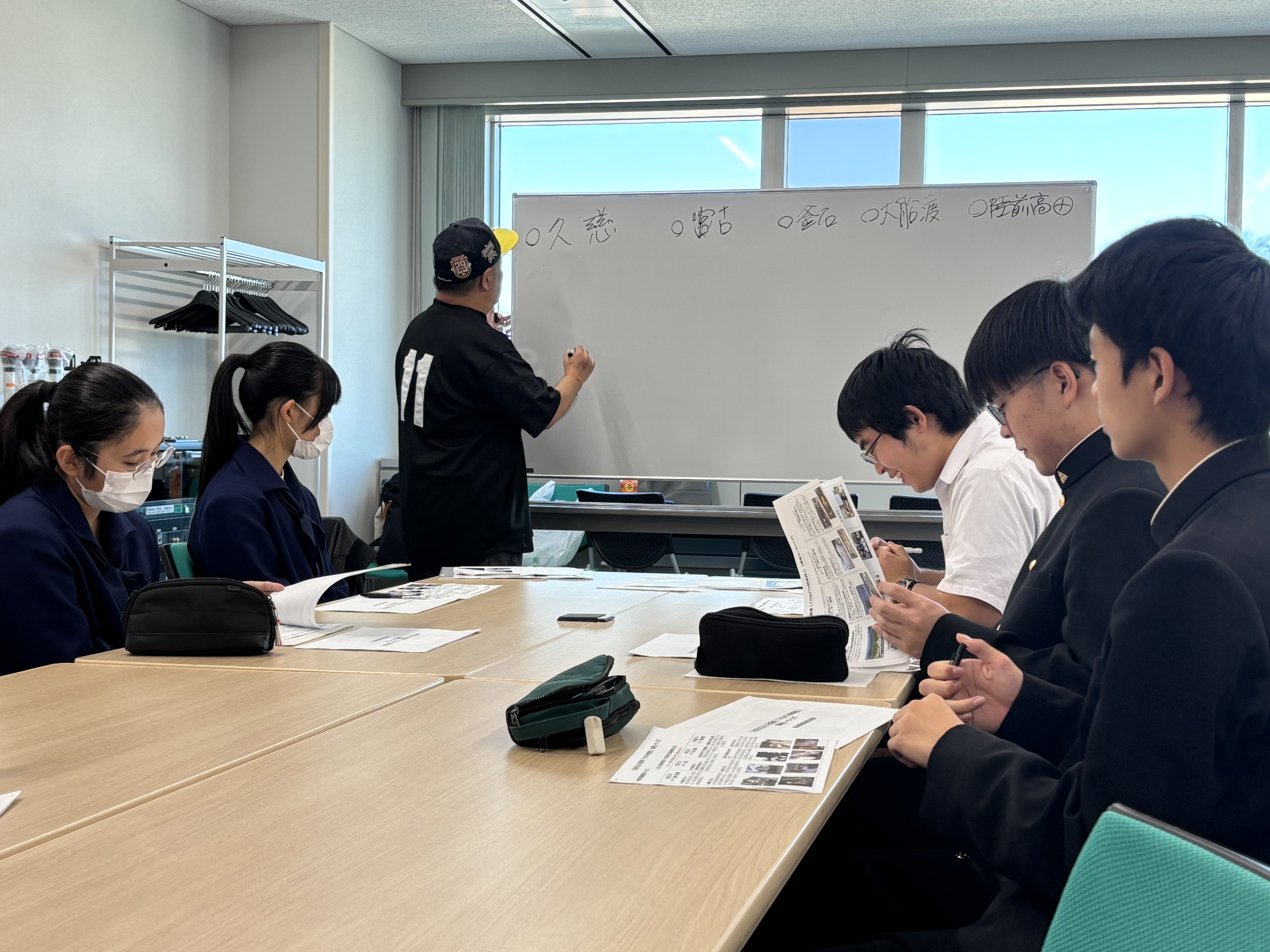

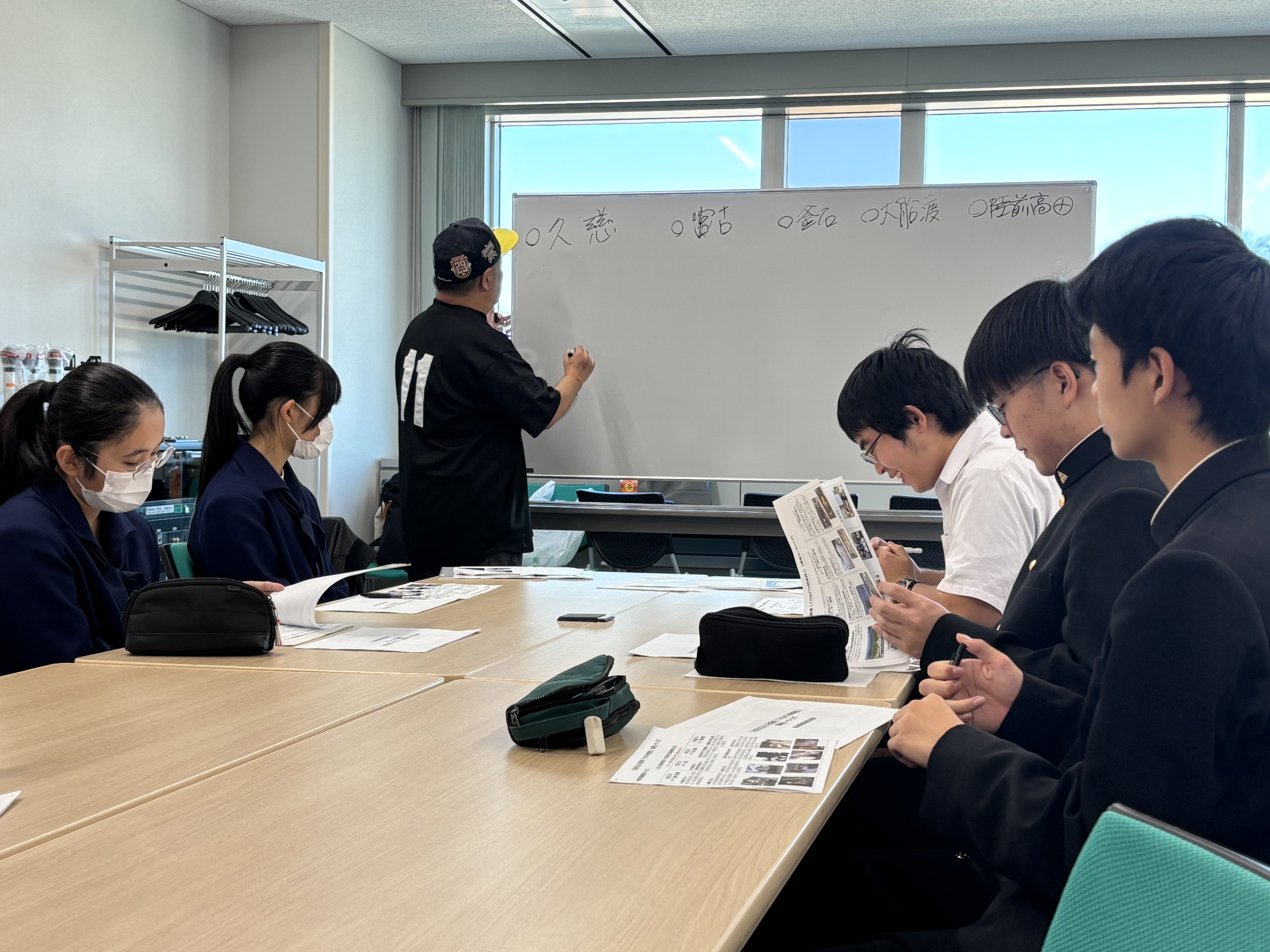

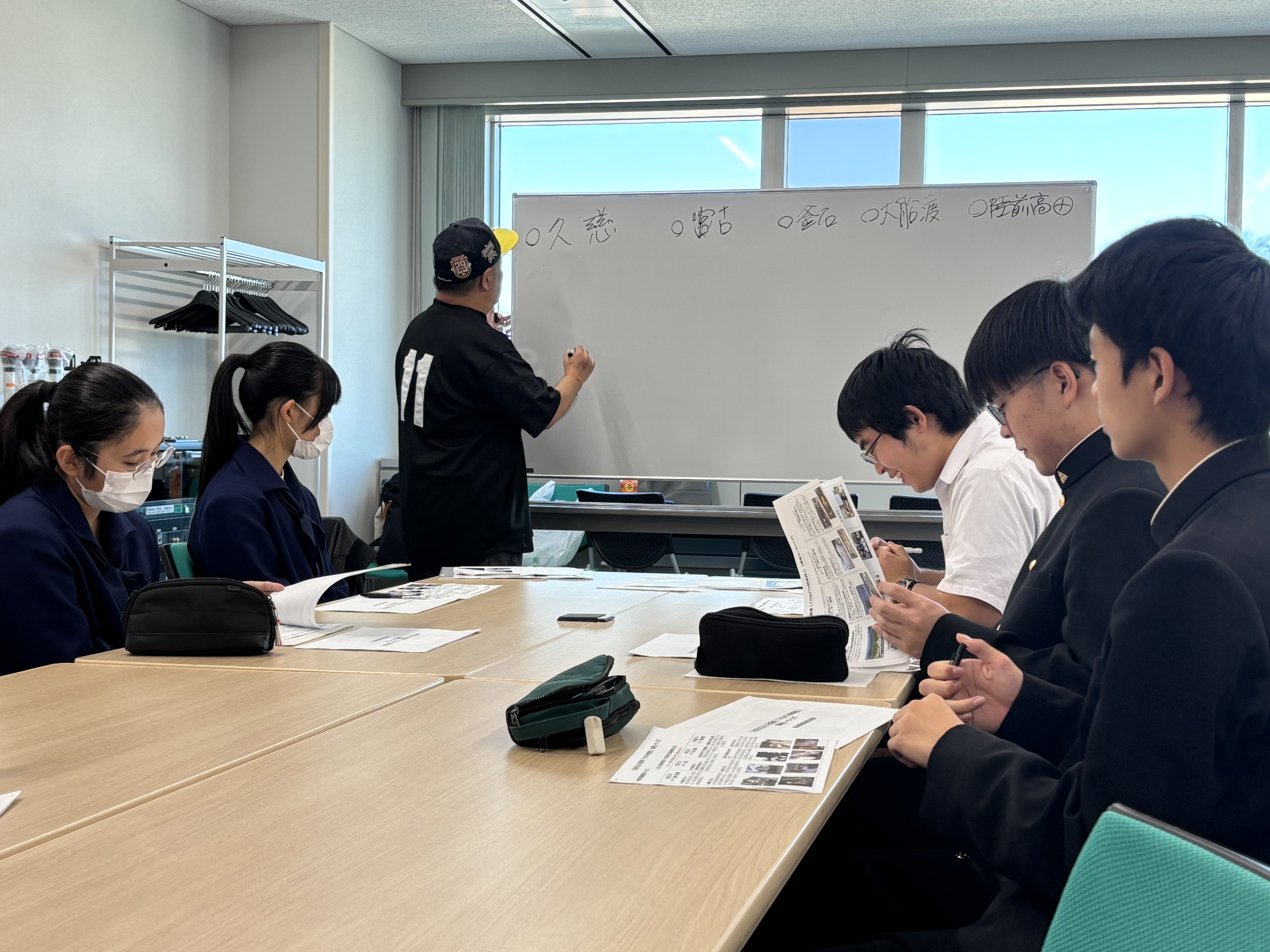

10月20日(日)にマリオス盛岡地域交流センター(盛岡市)にて、事前のワークショップを開催いたしました。

ワークショップでは、株式会社東海新報社の鈴木さんから岩手県の震災・復興について講話をいただき、高校生たちは自分たちが幼かった頃に起こった震災当時のことや、震災後も地元の復興に尽力する若者たちが活躍していること知り

その後、映像ディレクターの長久さんから、映像制作や取材に取り組む際の姿勢などに関する講演を受け、取材構成についてのイメージを膨らませました。

全員で取材場所や内容を検討するミーティングでは、【大船渡・陸前高田エリア】・【宮古・釜石エリア】・【久慈エリア】という3つのエリアにおいて、高校生自らが興味を持った沿岸部の観光資源や産品を題材にした取材構成の検討が行われました。

事前ワークショップ後にも、数回のオンライン会議を実施し、取材対象の調査や構成の練り直しを重ね、3つのエリアでの取材構成を決めていきました。

<開催1日目>

12月7日(土)、前日に雪が降った影響もあり少し冷えこんだ朝、マリオス盛岡地域交流センター(盛岡市)に集合し、最初の撮影場所へと出発しました。

<<大船渡・陸前高田エリア>>

【陸前高田:「奇跡の一本松」】

最初の撮影場所となったのは、高田松原津波復興祈念公園「奇跡の一本松」での撮影でした。

今回の撮影では、高校生たちが取材場所ごとに、演者・カメラ・音声・カンペ出しなどを交代で担当するため、各々で使用する機材や、カメラ位置の微調整などを入念に行ってから撮影に臨みました。

「奇跡の一本松」の前では、リハーサルを何度か行った後、この取材プログラムのオープニングとエンディングとなる部分を撮影しました。

【大船渡:「世界の椿館・碁石」】

「世界の椿館・碁石」では、大船渡の復興のシンボルである「椿」を知り、震災から復興における過程での体験や思いを学ぶため、大船渡ツバキ協会の林田会長、世界の椿館・碁石の梅沢館長代理からお話を聞くインタビュー取材を行いました。

インタビューでは、大船渡と椿の歴史や震災時の椿への影響、震災前後での椿産業の変化、そして未来への展望について取材することが出来ました。

<<宮古・釜石エリア>>

【釜石:「新華園本店」】

「新華園本店」では、釜石の復興のシンボルとして「釜石ラーメン」を題材に取材を行いました。店主の西条さんから、釜石ラーメンの歴史や特徴について教えていただき、震災で甚大な被害を受けた釜石地域とお店(新華園本店)の状況や、営業を再開するまでの想い、復旧過程についてのお話をうかがいました。西条さんからは、震災を風化させないためにも高校生たちに頑張ってほしいとエールをいただきました。

高校生たちは、撮影準備や機材調整などにも慣れてきた様子で、お店に食べに来ていたお客さんへの取材交渉を行うなど、お店と釜石ラーメンを通して今の釜石を伝えようと専念していました。

<開催2日目>

翌日、12月8日(日)は「遊覧船 宮古うみねこ丸」から取材を再開しました。

【宮古:「遊覧船 宮古うみねこ丸」】

宮古では、復興のシンボルとして、浄土ヶ浜の美しい景観が楽しむことのできる「遊覧船 宮古うみねこ丸」を取材しました。ガイドの金沢さんからは、震災時の状況や遊覧船の避難についてのお話や、船上から見る浄土ヶ浜の素晴らしさを知ってもらいたいという想いを取材することが出来ました。

金沢さんの愛するうみねこ丸が、宮古に訪れる方にも愛される遊覧船に、という気持ちが伝わるインタビューとなりました。

取材後には、金沢さんのガイドでうみねこ丸に乗船し、船上からしか見ることが出来ない浄土ヶ浜の景色を高校生自身の目で確認しました。

高校生たちの緊張もほぐれ、撮影前から金沢さんとコミュニケーションが取れるようになるなど、和やかな雰囲気で取材を行うことができました。

【久慈:「三陸鉄道 久慈駅」】

「三陸鉄道 久慈駅」では、久慈の復興のシンボルとして「三陸鉄道」を取材しました。

車内では、運転士の成瀬さんから三陸鉄道に対する想いを、震災当時社長だった望月さんからは、甚大な被害を受けながらも地域のために復旧を最優先し、被災5日後に運転を再開させた当時の様子を取材しました。

東京から移住し運転士となった成瀬さんの「三鉄愛」や、望月さんの当時の話から、地域の活性化に重要な役割を持ち、三陸の象徴となる三陸鉄道への情熱を感じることが出来ました。

取材後、望月さんからは震災当時当時の状況について、ご自身で持参された資料を使ってさらに詳細に教えていただき、高校生たちは熱心に聞き入っていました。

【取材の振り返り 最終ミーティング】

全取材行程を終えた後、参加した高校生たちと映像ディレクターで最終のミーティングを実施しました。2日間の取材内容を振り返り、実際の映像化の編集、構成について検討したほか、各々が感じたことに関しての発表なども行いました。

今回の取組に参加した高校生に対して行ったアンケートでは

・東日本大震災についてのお話を直接聞いて、震災の脅威を実感しました。

・震災当時のことや復興について、調べただけではわからないことを知ることができてよかった。

・自分たちが住む内陸を離れた一日目では、慣れない光景や初めて合う人達との出会いに刺激をもらうことができました。

・撮影では、慣れもあってか自分の納得のいくようにこなすことができました。大変勉強になった一日でした。

・沿岸部は魅力的な人や場所、風景にあふれた素敵な地域だと、今回を通して改めて学ぶことができました。

・同じ岩手に住んでいても知らなかった面白い場所がたくさんある

・津波の被害を受けた後、未来を目指してどのように復興してきたのか、そして震災を経験した多くの人が、事の風化を防ぐために次世代の若者に語り伝えてほしいという思いが強く伝わってきた

といった意見が上がり、取材を通じて沿岸部の魅力を体験し・震災当時のことを学ぶことによって、高校生たちが沿岸部を身近に感じることができる機会になったと考えています。

高校生たちが取材した動画は、2月中旬頃に「新しい東北」公式YouTubeにて公開予定ですので、ぜひご覧下さい。

最後に、今回の取組に参加いただいた盛岡第一高等学校、盛岡第三高等学校のみなさま、また講演や取材にご協力いただきましたみなさまに、この場をお借りして深くお礼を申し上げます。

今後も三陸沿岸地域の活性化に向けて、官民連携で取組を推進してまいります。

内陸部と沿岸部の交流の減少や、若年層における震災の記憶の風化といった意見交換会で議論された内容を踏まえ、「沿岸と内陸を繋ぐ」ことをテーマとして、本年度は内陸部に住む高校生が、沿岸部を題材として動画取材をするプログラムを実施しました。動画の構成や取材先などを自ら考え、そのうえで実際に取材するという過程の中で、沿岸部の被災状況や現状を学びつつその魅力を探求し、沿岸部との繋がりを強めていくことを目的としています。

本稿では、12月7日(土)8日(日)の2日間で、高校生7名が三陸沿岸部を取材した模様をレポートします。

<事前ワークショップの開催>

10月20日(日)にマリオス盛岡地域交流センター(盛岡市)にて、事前のワークショップを開催いたしました。

ワークショップでは、株式会社東海新報社の鈴木さんから岩手県の震災・復興について講話をいただき、高校生たちは自分たちが幼かった頃に起こった震災当時のことや、震災後も地元の復興に尽力する若者たちが活躍していること知り

その後、映像ディレクターの長久さんから、映像制作や取材に取り組む際の姿勢などに関する講演を受け、取材構成についてのイメージを膨らませました。

全員で取材場所や内容を検討するミーティングでは、【大船渡・陸前高田エリア】・【宮古・釜石エリア】・【久慈エリア】という3つのエリアにおいて、高校生自らが興味を持った沿岸部の観光資源や産品を題材にした取材構成の検討が行われました。

事前ワークショップ後にも、数回のオンライン会議を実施し、取材対象の調査や構成の練り直しを重ね、3つのエリアでの取材構成を決めていきました。

<開催1日目>

12月7日(土)、前日に雪が降った影響もあり少し冷えこんだ朝、マリオス盛岡地域交流センター(盛岡市)に集合し、最初の撮影場所へと出発しました。

<<大船渡・陸前高田エリア>>

【陸前高田:「奇跡の一本松」】

最初の撮影場所となったのは、高田松原津波復興祈念公園「奇跡の一本松」での撮影でした。

今回の撮影では、高校生たちが取材場所ごとに、演者・カメラ・音声・カンペ出しなどを交代で担当するため、各々で使用する機材や、カメラ位置の微調整などを入念に行ってから撮影に臨みました。

「奇跡の一本松」の前では、リハーサルを何度か行った後、この取材プログラムのオープニングとエンディングとなる部分を撮影しました。

【大船渡:「世界の椿館・碁石」】

「世界の椿館・碁石」では、大船渡の復興のシンボルである「椿」を知り、震災から復興における過程での体験や思いを学ぶため、大船渡ツバキ協会の林田会長、世界の椿館・碁石の梅沢館長代理からお話を聞くインタビュー取材を行いました。

インタビューでは、大船渡と椿の歴史や震災時の椿への影響、震災前後での椿産業の変化、そして未来への展望について取材することが出来ました。

<<宮古・釜石エリア>>

【釜石:「新華園本店」】

「新華園本店」では、釜石の復興のシンボルとして「釜石ラーメン」を題材に取材を行いました。店主の西条さんから、釜石ラーメンの歴史や特徴について教えていただき、震災で甚大な被害を受けた釜石地域とお店(新華園本店)の状況や、営業を再開するまでの想い、復旧過程についてのお話をうかがいました。西条さんからは、震災を風化させないためにも高校生たちに頑張ってほしいとエールをいただきました。

高校生たちは、撮影準備や機材調整などにも慣れてきた様子で、お店に食べに来ていたお客さんへの取材交渉を行うなど、お店と釜石ラーメンを通して今の釜石を伝えようと専念していました。

<開催2日目>

翌日、12月8日(日)は「遊覧船 宮古うみねこ丸」から取材を再開しました。

【宮古:「遊覧船 宮古うみねこ丸」】

宮古では、復興のシンボルとして、浄土ヶ浜の美しい景観が楽しむことのできる「遊覧船 宮古うみねこ丸」を取材しました。ガイドの金沢さんからは、震災時の状況や遊覧船の避難についてのお話や、船上から見る浄土ヶ浜の素晴らしさを知ってもらいたいという想いを取材することが出来ました。

金沢さんの愛するうみねこ丸が、宮古に訪れる方にも愛される遊覧船に、という気持ちが伝わるインタビューとなりました。

取材後には、金沢さんのガイドでうみねこ丸に乗船し、船上からしか見ることが出来ない浄土ヶ浜の景色を高校生自身の目で確認しました。

高校生たちの緊張もほぐれ、撮影前から金沢さんとコミュニケーションが取れるようになるなど、和やかな雰囲気で取材を行うことができました。

【久慈:「三陸鉄道 久慈駅」】

「三陸鉄道 久慈駅」では、久慈の復興のシンボルとして「三陸鉄道」を取材しました。

車内では、運転士の成瀬さんから三陸鉄道に対する想いを、震災当時社長だった望月さんからは、甚大な被害を受けながらも地域のために復旧を最優先し、被災5日後に運転を再開させた当時の様子を取材しました。

東京から移住し運転士となった成瀬さんの「三鉄愛」や、望月さんの当時の話から、地域の活性化に重要な役割を持ち、三陸の象徴となる三陸鉄道への情熱を感じることが出来ました。

取材後、望月さんからは震災当時当時の状況について、ご自身で持参された資料を使ってさらに詳細に教えていただき、高校生たちは熱心に聞き入っていました。

【取材の振り返り 最終ミーティング】

全取材行程を終えた後、参加した高校生たちと映像ディレクターで最終のミーティングを実施しました。2日間の取材内容を振り返り、実際の映像化の編集、構成について検討したほか、各々が感じたことに関しての発表なども行いました。

今回の取組に参加した高校生に対して行ったアンケートでは

・東日本大震災についてのお話を直接聞いて、震災の脅威を実感しました。

・震災当時のことや復興について、調べただけではわからないことを知ることができてよかった。

・自分たちが住む内陸を離れた一日目では、慣れない光景や初めて合う人達との出会いに刺激をもらうことができました。

・撮影では、慣れもあってか自分の納得のいくようにこなすことができました。大変勉強になった一日でした。

・沿岸部は魅力的な人や場所、風景にあふれた素敵な地域だと、今回を通して改めて学ぶことができました。

・同じ岩手に住んでいても知らなかった面白い場所がたくさんある

・津波の被害を受けた後、未来を目指してどのように復興してきたのか、そして震災を経験した多くの人が、事の風化を防ぐために次世代の若者に語り伝えてほしいという思いが強く伝わってきた

といった意見が上がり、取材を通じて沿岸部の魅力を体験し・震災当時のことを学ぶことによって、高校生たちが沿岸部を身近に感じることができる機会になったと考えています。

高校生たちが取材した動画は、2月中旬頃に「新しい東北」公式YouTubeにて公開予定ですので、ぜひご覧下さい。

最後に、今回の取組に参加いただいた盛岡第一高等学校、盛岡第三高等学校のみなさま、また講演や取材にご協力いただきましたみなさまに、この場をお借りして深くお礼を申し上げます。

今後も三陸沿岸地域の活性化に向けて、官民連携で取組を推進してまいります。